শনিবার

সমীর রায়চৌধুরী, হাংরি আন্দোলন, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

লেবেলসমূহ:

হাংরি আন্দোলন,

Anti-Establishment,

CPM chamcha,

Hungry Generation.,

Literary Movement,

Protest Literature

শুক্রবার

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের প্রেমের কবিতা

বাগানে কি ধরেছিলে হাত

যবে হাত ধরেছিলে হাতে

এ-প্রাণ ভরেছে অকস্মাতে

সকল বিস্ময়

তখনই তো ধ্বংসের সময়,

তখনই তো নির্মাণের জয়।

তোমার হাতের মাঝে আছে পর্যটন-

একথা কি খুশি করে মন?

একথা কি দেশ ঘুরে আসে

স্মরণীয় বসন্তবাতাসে!

এবার হলো না তবু ছুটি

দুলে ওঠে মোরগের ঝুঁটি

বেলা গেলো – বুকে রক্তপাত

বাগানে কি ধরেছিলে হাত

বাগানে কি ধরেছিলে হাত?

একবার তুমি ভালোবাসতে চেষ্টা করো–

দেখবে, নদির ভিতরে, মাছের বুক থেকে পাথর ঝরে পড়ছে

পাথর পাথর পাথর আর নদী-সমুদ্রের জল

নীল পাথর লাল হচ্ছে, লাল পাথর নীল

একবার তুমি ভালোবাসতে চেষ্টা করো ।

বুকের ভেতর কিছু পাথর থাকা ভালো- ধ্বনি দিলে প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়

সমস্ত পায়ে-হাঁটা পথই যখন পিচ্ছিল, তখন ওই পাথরের পাল একের পর এক বিছিয়ে

যেন কবিতার নগ্ন ব্যবহার , যেন ঢেউ, যেন কুমোরটুলির সালমা-চুমকি- জরি-মাখা প্রতিমা

বহুদূর হেমন্তের পাঁশুটে নক্ষত্রের দরোজা পর্যন্ত দেখে আসতে পারি ।

বুকের ভেতরে কিছু পাথর থাকা ভাল

চিঠি-পত্রের বাক্স বলতে তো কিছু নেই – পাথরের ফাঁক – ফোকরে রেখে এলেই কাজ হাসিল-

অনেক সময়তো ঘর গড়তেও মন চায় ।

মাছের বুকের পাথর ক্রমেই আমাদের বুকে এসে জায়গা করে নিচ্ছে

আমাদের সবই দরকার । আমরা ঘরবাড়ি গড়বো – সভ্যতার একটা স্থায়ী স্তম্ভ তুলে ধরবো

রূপোলী মাছ পাথর ঝরাতে ঝরাতে চলে গেলে

একবার তুমি ভলবাসতে চেষ্টা করো ।

ভালোবাসা পেলে

ভালোবাসা পেলে সব লন্ডভন্ড করে চলে যাবো

যেদিকে দুচোখ যায়- যেতে তার খুশি লাগে খুব ।

ভালোবাসা পেলে আমি কেন পায়সান্ন খাবো

যা খায় গরিবে, তাই খাবো বহুদিন যত্ন করে ।

ভালোবাসা পেলে আমি গায়ের সমস্ত মুগ্ধকারী

আবরণ খুলে ফেলে দৌড় ঝাঁপ করবো কড়া রোদে...

ভালোবাসা পেলে জানি সব হবে । না পেলে তোমায়

আমি কি বোবার মতো বসে থাকবো-

ভালোবাসা না পেলে কি আমার এমনি দিন যাবে

চোরের মতন, কিংবা হাহাকারে সোচ্চার , বিমনা--

আমি কি ভীষণ ভাবে তাকে চাই ভালোবাসা জানে।

এক অসুখে দুজন অন্ধ

--শক্তি চট্টোপাধ্যায়

আজ বাতাসের সঙ্গে ওঠে, সমুদ্র, তোর আমিষ গন্ধ

দীর্ঘ দাঁতের করাত ও ঢেউ নীল দিগন্ত সমান করে

বালিতে আধ-কোমর বন্ধ

এই আনন্দময় কবরে

আজ বাতাসের সঙ্গে ওঠে, সমুদ্র, তোর আমিষ গন্ধ |

হাত দুখানি জড়ায় গলা, সাঁড়াশি সেই সোনার অধিক

উজ্জ্বলতায় প্রখর কিন্তু উষ্ণ এবং রোমাঞ্চকর

আলিঙ্গনের মধেযে আমার হৃদয় কি পায় পুচ্ছে শিকড়

আঁকড়ে ধরে মাটির মতন চিবুক থেকে নখ অবধি ?

সঙ্গে আছেই

রুপোর গুঁড়ো, উড়ন্ত নুন, হল্লা হাওয়ার মধ্যে, কাছে

সঙ্গে আছে

হয়নি পাগল

এই বাতাসে পাল্লা আগল

বন্ধ ক’রে

সঙ্গে আছে …

এক অসুখে দুজন অন্ধ !

আজ বাতাসের সঙ্গে ওঠে, সমুদ্র, তোর আমিষ গন্ধ ।

ভিতর-বাইরে বিষম যুদ্ধ

--শক্তি চট্টোপাধ্যায়

ইচ্ছে ছিলো তোমার কাছে ঘুরতে-ঘুরতে যাবোই

আমার পুবের হাওয়া।

কিন্তু এখন যাবার কথায়

কলম খোঁজে অস্ত্র কোথায়

এবং এখন তোমার পাশে দাঁড়িয়ে-থাকা কুঞ্জলতায়

রক্তমাখা চাঁদ ঢেকেছে

আকুল চোখ ও মুখের মলিন

আজকে তোমার ভিতর-বাইরে বিষম যুদ্ধ পুবের হাওয়া।।

মনে মনে বহুদূর চলে গেছি

মনে মনে বহুদূর চলে গেছি - যেখান থেকে ফিরতে হলে আরো একবার জন্মাতে হয়

জন্মেই হাঁটতে হয়

হাঁটতে-হাঁটতে হাঁটতে-হাঁটতে

একসময় যেখান থেকে শুরু করেছিলাম সেখানে পৌঁছুতে পারি

পথ তো একটা নয় –

তবু, সবগুলোই ঘুরে ফিরে ঘুরে ফিরে শুরু আর শেষের কাছে বাঁধা

নদীর দু - প্রান্তের মূল

একপ্রান্তে জনপদ অন্যপ্রান্ত জনশূণ্য

দুদিকেই কূল, দুদিকেই এপার-ওপার, আসা-যাওয়া, টানাপোরেন –

দুটো জন্মই লাগে

মনে মনে দুটো জন্মই লাগে।

অবনী বাড়ি আছো? --শক্তি চট্টোপাধ্যায়

অবনী বাড়ি আছো?

দুয়ার এঁটে ঘুমিয়ে আছে পাড়া

কেবল শুনি রাতের কড়ানাড়া

‘অবনী বাড়ি আছো?

বৃষ্টি পড়ে এখানে বারোমাস

এখানে মেঘ গাভীর মতো চরে

পরাঙ্মুখ সবুজ নালিঘাস

দুয়ার চেপে ধরে–

‘অবনী বাড়ি আছো?’

আধেকলীন হৃদয়ে দূরগামী

ব্যথার মাঝে ঘুমিয়ে পড়ি আমি

সহসা শুনি রাতের কড়ানাড়া

‘অবনী বাড়ি আছো?’

অবনী বাড়ি আছো?

দুয়ার এঁটে ঘুমিয়ে আছে পাড়া

কেবল শুনি রাতের কড়ানাড়া

‘অবনী বাড়ি আছো?

বৃষ্টি পড়ে এখানে বারোমাস

এখানে মেঘ গাভীর মতো চরে

পরাঙ্মুখ সবুজ নালিঘাস

দুয়ার চেপে ধরে–

‘অবনী বাড়ি আছো?’

আধেকলীন হৃদয়ে দূরগামী

ব্যথার মাঝে ঘুমিয়ে পড়ি আমি

সহসা শুনি রাতের কড়ানাড়া

‘অবনী বাড়ি আছো?’

ভালোবাসা নিয়ে কত বিবাদ করেছো!

এখন, টেবিল জোড়া নিবন্ত লণ্ঠনও

সহনীয়।

অনুভূতি। সবজির মতন

বিকোয় না হাটে।

হাত কাটে,

না রক্ত পড়ে না।

বিভীষিকা!

দুচোখের পক্ষেও নড়ে না।

প্রজড় পিণ্ডের মতো আছো–

আজই

বিবাদ করেছো।

ভালোবাসা নিয়ে কিছু বিবাদ করেছো,

কাতর পাথর মিছু বিবাদ করেছো!

এখন, টেবিল জোড়া নিবন্ত লণ্ঠনও

সহনীয়।

অনুভূতি। সবজির মতন

বিকোয় না হাটে।

হাত কাটে,

না রক্ত পড়ে না।

বিভীষিকা!

দুচোখের পক্ষেও নড়ে না।

প্রজড় পিণ্ডের মতো আছো–

আজই

বিবাদ করেছো।

ভালোবাসা নিয়ে কিছু বিবাদ করেছো,

কাতর পাথর মিছু বিবাদ করেছো!

মনে মনে বহুদূর চলে গেছি – যেখান থেকে ফিরতে হলে আরো একবার জন্মাতে হয়

জন্মেই হাঁটতে হয়

হাঁটতে-হাঁটতে হাঁটতে-হাঁটতে

একসময় যেখান থেকে শুরু করেছিলাম সেখানে পৌঁছুতে পারি

পথ তো একটা নয় –

তবু, সবগুলোই ঘুরে ফিরে ঘুরে ফিরে শুরু আর শেষের কাছে বাঁধা

নদীর দু – প্রান্তের মূল

একপ্রান্তে জনপদ অন্যপ্রান্ত জনশূণ্য

দুদিকেই কূল, দুদিকেই এপার-ওপার, আসা-যাওয়া, টানাপোরেন –

দুটো জন্মই লাগে

মনে মনে দুটো জন্মই লাগে

পাবো প্রেম কান পেতে রেখে

বড় দীর্ঘতম বৃক্ষে ব’সে আছো, দেবতা আমার ।

শিকড়ে, বিহ্বল প্রান্তে, কান পেতে আছি নিশিদিন

সম্ভ্রমের মূল কোথা এ-মাটির নিথর বিস্তারে ;

সেইখানে শুয়ে আছি মনে পড়ে, তার মনে পড়ে ?

যেখানে শুইয়ে গেলে ধীরে-ধীরে কত দূরে আজ !

স্মারক বাগানখনি গাছ হ’য়ে আমার ভিতরে

শুধু স্বপ্ন দীর্ঘকায়, তার ফুল-পাতা-ফল-শাখা

তোমাদের খোঁড়া-বাসা শূন্য ক’রে পলাতক হলো ।

আপনারে খুঁজি আর খুঁজি তারে সঞ্চারে আমার

পুরানো স্পর্শের মগ্ন কোথা আছো ? বুঝি ভুলে গেলে ।

নীলিমা ঔদাস্যে মনে পড়ে নাকো গোষ্ঠের সংকেত ;

দেবতা সুদূর বৃক্ষে, পাবো প্রেম কান পেতে রেখে ।

কিছু মায়া রয়ে গেলো

সকল প্রতাপ হল প্রায় অবসিত…

জ্বালাহীন হৃদয়ের একান্ত নিভৃতে

কিছু মায়া রয়ে গেলো দিনান্তের,

শুধু এই –

কোনোভাবে বেঁচে থেকে প্রণাম জানানো

পৃথিবীকে।

মূঢ়তার অপনোদনের শান্তি,

শুধু এই – ঘৃনা নেই, নেই তঞ্চকতা,

জীবনজাপনে আজ যতো ক্লান্তি থাক,

বেঁচে থাকা শ্লাঘনীয় তবু।

সুখে থাকো

চক্রাকারে বসেছি পাঁচজনে

মাঠে, পিছনের পর্চে আলো

অন্ধকার সন্ধ্যা নামে বিড়ালের মতো ধীর পায়ে

তুমি এসে বসেছো আসনে অকস্মাৎ।

হঠাৎই পথে ঘুরতে-ঘুরতে কীভাবে এসেছো

একেবারে পাশে,

তোমার গায়ের গন্ধ নাকে এসে লাগে

বৃদ্ধের রোমাঞ্চ হয়!

খুব ভালো আছো?

অন্তত এখন, তুমি?

তুমি ঠিক আছো?

না থাকার মানে হয়

বিশেষত যখন এসেছো

কৃপা করে।

কৃপা বাক্যবন্ধ তুমি কিছুতে ছাড়বে না!

ছাড়া যায়?

কিছুক্ষণ আছো?

হ্যাঁ, হাতে সময় আছে

তাই, পায়ে পায়ে

এখানে এসেছি চলে।

শুনেছি, সন্ধ্যার আড্ডা তোমার এখানে

যদি ভাগ্য ভালো হয়, দেখা পেয়ে যাবো,

ভাগ্য ভালো।

এমনই এসেছি,

তোমাকে দেখার জন্য আজ কটি দিন

কী ইচ্ছা করছিলো।

জানালে যেতাম।

কিছুতে যেতে না।

‘কাল আসবো’ বলে তুমি পালিয়ে এসেছো

সেই কাল কবে হবে? ভেবেছি তোমার

সময় অত্যন্ত কম,

আমি নিজে আসি।

আমার সময় আছে…দীর্ঘ অবসর!

চক্রাকারে বসেছি পাঁচজনে।

পাঁচজনের মধ্যে থেকে একা একা একান্ত দুজন,

পাঁচজন বুঝেছে সবই

নিচুস্বরে কথা চালাচলি করে যাচ্ছে অহেতুক শ্লথ,

পাঁচজনের মধ্যে থেকে একা একা একান্ত দুজন

অকস্মাৎ।

ধীরে ধীরে রাত বেড়ে যায়।

সন্ধ্যার আঁচলে মুড়ে করতল অন্য পাতে পায়–

করস্পর্শ।

পাখির পালক হাত খেলা করে কর্কশ মুঠিতে,

পাঁচজনে সমস্ত দেখে ধীরে ধীরে কোথা উঠে যায়

একাকী দুজনে রেখে।

চলো পৌঁছে দিয়ে আসি তোমার বাড়িতে।

যাবে?

কেন নয়।

চলো।

একগাড়ি আঁধার আজ দক্ষিণে দৌড়ায়

দ্রুত।

মনে হয়, গতি বড় দ্রুত বিদ্যুতের মতো!

কথা বলো।

কী কথা বলার?

আছে।

কাছে আছো, এ যথেষ্ট নয়?

যথেষ্ট যথেষ্ট। আজ দিন বড় বেশি কিছু দিল।

সত্যি একে দেওয়া বলো এখনো তুমিও।

না বলার সাধ্য আছে?

বহুদিনই ভাবি, হঠাৎ চলেই যাই, গিয়ে দেখে আসি–

আছোটা কেমন?

কিন্তু বড়ো ভয় করে

যদি তুমি কিছু ভাবো?

অন্যের সংসারে ও কেন হঠাৎ আসে?

সেই জন্যে ভয়,

জড়িয়ে যাবার ভয়,

মন্দ ভাগ্যে ভয়!

বড়ো দ্রুত যাচ্ছে গাড়ি সমূহ দক্ষিণে

গাড়ির আঁধার হলো হাসিতে উজ্জ্বল

এবং মধুর গন্ধ ছড়ালো বাতাসে।

আবাল্য তোমার কিছু পাওনা রয়ে গেলো।

আমি বলি শোধ হয়ে গেছে।

আজি, এইমাত্র, এই এতো কাছে পেয়ে

জীবনে এতোটা কাছে তোমাকে পাইনি,

একা বহুক্ষণ ধরে গাড়ির ভিতরে।

গাড়ি বাঁয়ে চলো, গাড়ি এখন দক্ষিণে

কিশোর প্রেমের মতো অত্যন্ত রঞ্জিত

এই সুসময় আজ দিনশেষে কেন!

মূর্ছার ভিতরে নেমে, দু’কদম গিয়ে

ফিরে এসেছিলে…

আজ নয়, অন্য একদিন।

আর দরজা থেকে একা ক্লান্ত ফিরে যাও,

দুর্বলতা গলা টিপে আছে,

আজ নয়, অন্য কোনদিন

আমার সর্বস্ব নিও।

আজ নয়, অন্য কোদিন…

তুমি হাত দুটি ধরে মুখমণ্ডলের

উপরে আগ্নেয় পাত কেন বা ঘটালে?

সর্বস্ব পেয়েছি আমি আজই, অকস্মাৎ।

সুখে থাকো, আমি ফিরে যাই

একা একা।

শীলা চট্টোপাধ্যায়ের উৎসাহদানে, চাইবাসার মধুটোলায় । শীলার জন্য তিনি চাইবাসায় দুই বছরের বেশি সমীর

রায়চৌধুরীর বাসায় আস্তানা গেড়েছিলেন ।

শুভ্রজিৎ বড়ুয়া -- হাংরি আন্দোলন নিয়ে কিছু কথা

হাংরি আন্দোলন নিয়ে কিছু কথা

সময়টা ইংরেজি ১৯৬৪ সাল। সেপ্টেম্বর মাসে ইন্ডিয়ান প্যানাল কোডের ১২০বি, ২৯২ এবং ২৯৪ ধারায় ১১ জন কবির বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়েছিল । তাঁরা হলেন: মলয় রায়চৌধুরী, শৈলেশ্বর ঘোষ, দেবী রায়, সুভাষ ঘোষ, প্রদীপ চৌধুরী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, উৎপলকুমার বসু, সমীর রায়চৌধুরী, বাসুদেব দাশগুপ্ত, সুবো আচার্য এবং সুবিমল বসাক । এঁদের মধ্যে প্রথম ছয়জনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল এবং কলকাতার ব্যাংকশাল কোর্টে তোলা হয়েছিল । মলয় রায়চৌধুরীকে হাতে হাতকড়া এবং কোমরে দড়ি পরে হেঁটেছিলেন কোলকাতার রাস্তায় চোর- ডাকাতের পাশে।

কিন্তু কেন? কেন ফেরারী হয়ে যান সুবো আচার্য ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়? কেন বিশ্বভারতী থেকে রাসটিকিট হন প্রদীপ চৌধুরী? উৎপলকুমার বসু অধ্যাপনা থেকে বরখাস্ত হন? বেছে বেছে কেন কবিদের দেয়া হল যন্ত্রণা?

উত্তরটা আমরা পরে খুঁজবো। তার আগে বাংলা সাহিত্যের ভাঙ্গা-গড়া নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে আসি। প্রথমেই বলে নিচ্ছি সাহিত্য হচ্ছে শিল্পের খুবই সরল একটি শাখা। যেমন শাখা চারুকলা কিংবা সঙ্গীত। আমরা সারা পৃথিবী জুড়ে অনেক শিল্প বিপ্লব এর কথা শুনেছি, পড়েছি। ১৭, ১৮ শতক এর Amatory Fiction বা যৌন কাল্পনিক সাহিত্য। যার উল্লেখযোগ্য লেখক হচ্ছেন Eliza Haywood, Delarivier Manley। এরপর সময়ের স্রোত বেয়ে ঘটেছে আরও অনেক। ১৭ শতকের Cavalier Poets যার উল্লেখযোগ্য লেখকদ্বয় Richard Lovelace, William Davenant। এরপর John Donne, George Herbert, Andrew Marvell প্রমুখ সাহিত্যক এর Metaphysical poets। আলেকজান্ডার পোপ, জোনাথোন সুইফট এর চিরায়ত আদর্শ, বিদ্রুপ এবং সংশয়বাদকে আশ্রয় করে “দ্য অগাস্তান” আন্দোলন করলেন ১৮ শতকে। ১৯ শতকে যুক্তি, বিজ্ঞান সব ফেলে আবেগ আর কল্পনাকে আশ্রয় করে ভিক্টর হুগো, ক্যামিলো ক্যাস্তেলো “অবাধ কল্পনাপ্রবণতা”য় বেঁধে ধরলেন সাহিত্য কে। এরপর Dark Romanticism, Realism আরও কত কি..!!

বাংলা সাহিত্যেও এরকম দুটি আন্দোলন হয়েছিল। যার একটি ১৯৬১-১৯৬৫ তে আর একটি ১৯৬৯ এ। ১৯৬১-১৯৬৫ এর এই আন্দোলনটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম আন্দোলন। বাঁধ ভাঙার আওআজ তুলে ইশতেহার প্রকাশের মাধ্যমে বাংলা শিল্প ও সাহিত্যের যে একমাত্র আন্দোলন হয়েছে, তার নাম হাংরি মুভমেন্ট বা ক্ষুধার্ত আন্দোলন । আর্তি বা কাতরতা শব্দগুলো মতাদশর্টিকে সঠিক তুলে ধরতে পারবে না বলে, আন্দোলনকারীরা শেষমেষ এই হাংরি শব্দটি গ্রহণ করেন । উত্তর-ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে্র ঔপনিবেশিক সাহিত্যকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে দিয়ে নিজেদের স্বত্ত্বার বহিঃপ্রকাশই ছিল এই আন্দোলন এর আপাত অভিপ্রায়। ১৯৬১ সালের নভেম্বরে পাটনা শহর থেকে একটি ইশতেহার প্রকাশের মাধ্যমে হাংরি আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিলেন।

মলয় রায় চৌধুরী এই বিখ্যাত সাহিত্য আন্দলেনের মূল পথিকৃৎ। সেলুকাস এই কবির সাথে ছিলেন কবির দাদা সমীর রায় চৌধুরী, আন্দোলনের সম্পাদনায় ও বিতরণে ছিলেন কবি দেবী রায় এবং নেতৃত্বে ছিলেন কবি শক্তি চট্রোপাধ্যায়।

১৯৬১ সাল দেশভাগের ফলে পশ্চিমবঙ্গ এই ভয়ংকর অবসানের মুখে সাহিত্য, ওদিকে আবার পচে গলে পড়ে যাচ্ছে উন্নত ভারত বর্ষের স্বপ্ন। কবি মলয় রায় নিজে বলেছিলেন, “স্বদেশী আন্দোলনের সময় জাতিয়তাবাদী নেতারা যে সুখী, সমৃদ্ধ, উন্নত ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা টকে গিয়ে পঁচতে শুরু করেছে উত্তর ঔপনিবেশিক কালখণ্ডে ”।

তিনি Oswald Spengler এর লেখা "The Decline of the West" বইটির মূল বক্তব্য থেকে এই আন্দোলনের দর্শন গড়ে তুলেছিলেন | Oswald Spengler এই বইটিতে বলেছিলেন, কোনো সংস্কৃতির ইতিহাস কেবল একটি সরল রেখা বরাবর যায় না, তা একযোগে বিভিন্ন দিকে প্রসারিত হয় ; তা হল জৈবপ্রক্রিয়া, এবং সেকারণে নানা অংশের কার কোন দিকে বাঁকবদল ঘটবে তা আগাম বলা যায় না| যখন কেবল নিজের সৃজনক্ষমতার উপর নির্ভর করে তখন সংস্কৃতিটি নিজেকে বিকশিত ও সমৃদ্ধ করতে থাকে, তার নিত্যনতুন স্ফূরণ ও প্রসারণ ঘটতে থাকে | কিন্তু একটি সংস্কৃতির অবসান সেই সময় আরম্ভ হয় যখন তার নিজের সৃজনক্ষমতা ফুরিয়ে গিয়ে তা বাইরে থেকে যা পায় তাই আত্মসাৎ করতে থাকে, খেতে থাকে, তার ক্ষুধা তৃপ্তিহীন | তাঁর মনে হয়েছিল যে দেশভাগের ফলে পশ্চিমবঙ্গ ভয়ংকর অবসানের মুখে পড়েছে, এবং উনিশ শতকের মনীষীদের পর্যায়ের বাঙালীর আবির্ভাব আর সম্ভব নয় |

তাঁর মনে হয়েছিল যে কিছুটা হলেও এর বিরুদ্ধে দাঁড়ানো দরকার,আওয়াজ তোলা দরকার, আন্দোলন প্রয়োজন। অর্থাৎ দেশভাগোত্তর বাঙালির কালখণ্ডটিকে কবিগণ হাংরিরূপে চিহ্ণিত করতে চাইলেন।হাংরি আন্দোলনকারীরা শব্দটি আহরণ করেছিলেন ইংরেজি ভাষার কবি Geoffrey Chaucer এর In Swore Hungry Time বাক্যটি থেকে।

আর সেই ভাবনা থেকেই কবি মলয় রায় তাঁর দাদা সমীর রায়, দুই বন্ধু দেবী রায় এবং শক্তি চট্টোপাধ্যায় এর সাথে ধারনাটি ব্যাখ্যা করেন এবং হাংরি আন্দোলনের প্রস্তাবনা দেন পড়ে তাদের এবং অন্যান্য তরুণ লেখক কবি শিল্পীদের নিয়ে এই আন্দোলন শুরু করেন | নভেম্বর ১৯৬১ সালে প্রথম হাংরি বুলেটিন প্রকাশিত করা হয় পাটনা থেকে এবং সেখানে বাংলা ছাপাবার প্রেস না পাওয়ায় বুলেটিনটি প্রকাশিত করা হয় ইংরেজীতে | অতি স্বল্প কালের মধ্যেই হিন্দী ও নেপালী ভাষাতেও এই আন্দোলন ছড়িয়েছিল। ১৯৬২-৬৩ সালে আন্দোলনে মিশে যান বিনয় মজুমদার, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, উৎপলকুমার বসু, সুবিমল বসাক, ত্রিদিব মিত্র, ফালগুনী রায়, আলো মিত্র, রবীন্দ্র গুহ, সুভাষ ঘোষ, প্রদীপ চৌধুরী, সুবো আচার্য, অরুপরতন বসু, বাসুদেব দাশগুপ্ত, সতীন্দ্র ভৌমিক, শৈলেশ্বর ঘোষ, হরনাথ ঘোষ, নীহার গুহ, আজিতকুমার ভৌমিক, অশোক চট্টোপাধ্যায়, অমৃততনয় গুপ্ত, ভানু চট্টোপাধ্যায়, শংকর সেন, যোগেশ পাণ্ডা, মনোহর দাশ, তপন দাশ, শম্ভু রক্ষিত, মিহির পাল, রবীন্দ্র গুহ, সুকুমার মিত্র, দেবাশিষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ । অনিল করঞ্জাই এবং করুণানিধান নামের দুজন চিত্রকরও ছিলেন এই আন্দোলনে ।

এই আন্দোলন কে নিয়ে স্বয়ং মলয় রায়চৌধুরীর লেখা, দিল্লী থেকে প্রকাশিত পত্রিকা "দিগঙ্গন" এর উত্সব সংখ্যা ২০০৪ এ প্রকাশিত "প্রতিসন্দর্ভের স্মৃতি" প্রবন্ধতে তিনি বলেন,

"ইউরোপের শিল্প-সাহিত্য আন্দোলনগুলো সংঘটিত হয়েছিল একরৈখিক ইতিহাসের ধারণার বনেদের ওপর; কল্লোল বা কৃত্তিবাস গোষ্ঠী যে নবায়ন এনেছিলেন সে কাজগুলো ছিল কলোনিয়াল ইসথেটিক রিয়্যালিটি বা ঔপনিবেশিক বাস্তবতার চৌহদ্দির মধ্যে, কেন না সেগুলো ছিল যুক্তিগ্রন্হনা-নির্ভর, এবং তাঁদের মনোবীজে অনুমিত ছিল যে ব্যক্তিপ্রতিস্বের চেতনা ব্যাপারটি একক, নিটোল ও সমন্বিত ।" তঁরা বললেন, "এই ভাবকল্পের প্রধান গলদ হল যে তার সন্দর্ভগুলো নিজেদেরকে পূর্বপুরুষদের তুলনায় উন্নত মনে করে, এবং স্হানিকতেকে ও অনুস্তরীয় আস্ফালনকে অবহেলা করে । ওই ভাবকল্পে যে বীজ লুকিয়ে থাকে, তা যৌথতাকে বিপন্ন আর বিমূর্ত করার মাধ্যমে যে-মননর্স্তাস তৈরি করে, তার দরুন প্রজ্ঞাকে যেহেতু কৌমনিরপেক্ষ ব্যক্তিলক্ষণ হিসাবে প্রতিষ্ঠা দেয়া হয়, সমাজের সুফল আত্মসাৎ করার প্রবণতায় ব্যক্তিদের মাঝে ইতিহাসগত স্হানাঙ্ক নির্ণয়ের হুড়োহুড়ি পড়ে যায় । গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে ব্যক্তিক তত্ত্বসৌধ নির্মাণ । ঠিক এই কারণেই, ইউরেপীয় শিল্প-সাহিত্য আন্দোলনগুলো খতিয়ে দেখলে দেখা যায় যে ব্যক্তিপ্রজ্ঞার আধিপত্যের দামামায় সমাজের কান ফেটে এমন রক্তাক্ত যে সমাজের পাত্তাই নেই কোনো । কৃত্তিবাস গোষ্ঠীর দিকে তাকালে দেখা যাবে যে পঁজিবলবান প্রাতিষ্ঠানিকতার দাপটে এবং প্রতিযোগী ব্যক্তিবাদের লালনে শতভিষা গোষ্ঠী যেন অস্তিত্বহীন । এমনকি কৃত্তিবাস গোষ্ঠিও সীমিত হয়ে গেছে মাত্র কয়েকজন মেধাসত্তবাধিকারীর নামে । পক্ষান্তরে, ঔপনিবেশিক ননগদনতন্ত্রের আগেকার প্রাকঔপনিবেশিক ডিসকোর্সের কথা ভাবা হয়, তাহলে দেখা যায় যে পদাবলী সাহিত্য নামক ম্যাক্রো পরিসরে সংকুলান ঘটেছে বৈষ্ণব ও শাক্ত কাজ, মঙ্গলকাব্য নামক পরিসরে সংকুলান ঘটেছে মনসা, চণ্ডী, শিব, কালিকা বা ধর্মঠাকুরের মাইক্রো-পরিসর । লক্ষ্মণিয় যে প্রাকৌপনিবেশিক কালখণ্ডে সন্দর্ভ গুরুত্ত্বপূর্ণ ছিল, তার রচয়িতা নয় । তার কারন সৃজনশীলতার ক্ষেত্রে ব্যাক্তি মালিকানার উদ্ভব ও বিকাশ ইউরোপীয় অধিবিদ্যাদত মননবিশ্বের ফসল।”

হাংরি আন্দোলনকারিরা প্রধানত একপৃষ্ঠার বুলেটিন প্রকাশ করতেন । এক পাতার বুলেটিনে তঁরা কবিতা, রাজনীতি, ধর্ম, অশ্লীলতা, জীবন, ছোটগল্প, নাটক, উদ্দেশ্য, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে ইশতাহার লেখা ছাড়াও, কবিতা, গদ্য, অনুগল্প, স্কেচ ইত্যাদি প্রকাশ করেছিলেন । বুলেটিনগুলো হ্যান্ডবিলের মতন কলকাতার কলেজ স্ট্রিট কফি হাউস, পত্রিকা দপ্তর, কলেজগুলোর বাংলা বিভাগ ও লাইব্রেরি ইত্যাদিতে তাঁরা বিতরন করতেন । হাংরি আন্দোলনের কথা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার এইটি-ই প্রধান কারণ বলে মনে করেন গবেষকরা । কিন্তু হ্যান্ডবিলের মতন প্রকাশ করায় তাঁরা ক্ষতি করেছেন নিজেদের, কারন অধিকাংশ বুলেটিন সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়নি।

১৯৬৩-৬৫ সালের মাঝে হাংরি আন্দোলনকারীরা কয়েকটি পত্রিকাও প্রকাশ করেছিলেন । সেগুলো হল, সুবিমল বসাক সম্পাদিত প্রতিদ্বন্দ্বী, ত্রিদিব মিত্র সম্পাদিত উন্মার্গ, মলয় রায়চৌধুরী সম্পাদিত জেব্রা, দেবী রায় সম্পাদিত চিহ্ণ, প্রদীপ চৌধুরী সম্পাদিত ফুঃ সতীন্দ্র ভৌমিক সম্পাদিতএষণা, এবং আলো মিত্র সম্পাদিত ইংরেজি দি ওয়েস্ট পেপার ।

১৯৬৩ সালের শেষদিকে সুবিমল বসাক, দেবী রায় ও মলয় রায়চৌধুরীর কিছু-কিছু কর্মকাণ্ডের কারণে হাংরি আন্দোলন বাঙালির সংস্কৃতিতে প্রথম প্রতিষ্ঠানবিরোধী গোষ্ঠী হিসাবে পরিচিত হয় । বহু আলোচক হাংরি আন্দোলনকারীদের সে সময়ের কার্যকলাপে দাদাইজম প্রভাব লক্ষ্য করেছেন । এই কারণে শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, সতীন্দ্র ভৌমিক প্রমুখ হাংরি আন্দোলন ত্যাগ করেন ।এই সমস্ত কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তাঁরা দাবী করতেন যে অচলায়তনকে ভাঙা যাবে । অবশ্য তাঁদের অনুকরণে পরবর্তীকালে বহু প্রতিষ্ঠানবিরোধী লেখক এসেছেন বাংলা সাহিত্যে ।

১৯৬৪ সালে, তত্কালীন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল চন্দ্র সেনের রাজত্বকাল মলয় রায়চৌধুরী, প্রদীপ চৌধুরী, সুভাষ ঘোষ, দেবী রায়, শৈলেশ্বর ঘোষ ও সমীর রায়চৌধুরীর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অভিযোগ এনে গ্রেপ্তার করা হয়| পরে অন্য সবাইকে ছেড়ে দিয়ে শুধু মলয় রায়চৌধুরীর বিরুদ্ধে অশ্লীল সাহিত্য রচনা করার অভিযোগে মামলা করা হয়, তাঁর "প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার” কবিতাটির জন্য | হাংরি আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে ৩৫ মাস অর্থাৎ ১৯৬৭ পর্যন্ত মামলা চলতে থাকে।

২৬ জুলাই ১৯৬৭ তে উচ্চ আদালত মলয় রায় চৌধুরী কে বেকসুর খালাস করে দেন। আর এভাবেই শেষ হয় ক্ষুধিত কবিদের হাহাকার। চোর ডাকাতের পাশে হাতকড়া পড়ে হেঁটে যাওয়া কবি এবং কবি আর তাদের ম্লান হয়ে যাওয়া কষ্ট ঢাকা পড়ে যায় এক নতুন সম্ভাবনায়।

হাংরি আন্দোলনকারীরা বৈপ্লবিক পরিবর্তনএর প্রথম ফল পাওয়া গেল নামকরণে যেমন, আবার এসেছি ফিরে, মানুষের বাচ্চা, আমি আর লীনা হঁটে চলেছি, ক্ষেপচুরিয়াস, ইত্যাদি । হাংরি আন্দোলন প্রথম যৌথভাবে প্রন্তিকের ডিসকোর্সকে স্হান করে দিল । হাংরি আন্দোলনকারীদের কবিতায় একটি ছবি সম্পূর্ণ গড়ে ওঠার আগেই তা মিলিয়ে গিয়ে আরেকটি ছবি ভেসে ওঠে । বাংলা কবিতায় এটি এখন প্রতিষ্ঠিত শৈলী । কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগীব প্রধান ড. তরুণ মুখোপাধ্যায় এদের ব্যপারে লিখেছেন, "ভাষায়, ছন্দে, অলংকার, স্তবকে তুমুল ভাংচুর" করেছেন তাঁরা”।

আর প্রতিটি ভাংচুর এ জন্ম নেয় নতুন শিশু, নতুন প্রাণ। অবিরাম স্রোতধারায় নিষ্পেষিত অদম্য ভালোবাসা জেগে উঠে।

লেবেলসমূহ:

Anti-Establishment,

Hungry Generation.,

Protest Literature

হাংরি আন্দোলন ও সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় -- প্রবীর চক্রবর্তী ও অদ্রীশ বিশ্বাস

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার

লিখেছেন:সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার

[ বাংলা সাহিত্যে একটি বিতর্কিত নাম সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়। বাংলা সাহিত্যে এক স্বতন্ত্র পাঠক গোষ্ঠী তৈরি করেছিলেন সন্দীপন। লিখন শৈলীতে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ভিন্ন মেরুতে অবস্থান সত্ত্বেও আজও সমান আলোচিত তিনি। সন্দীপনকে নিয়ে লিটল ম্যগাজিন ছাড়া অন্যত্র সেভাবে আলোচনা হয়নি বললেই চলে। নব্বইয়ের দশকে সন্দীপন ভাবনায় আলোড়িত হন তাঁর এক নিবিড় পাঠক প্রবীর চক্রবর্তী। সন্দীপন সান্নিধ্যে তাঁর সঙ্গে আলাপ হয় সদ্য প্রয়াত ও তৎকালীন তরুণ প্রাবন্ধিক অদ্রীশ বিশ্বাসের। উভয়ের যৌথ উদ্যোগে প্রকাশিত হয় একটি অনন্য গ্রন্থ – ‘ সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে দুটো একটা কথা যা আমরা জানি।’ ১৯৯৬ সালের জুলাই মাসে এই বইটি প্রকাশিত হয়েছিল ‘ভূমিকা’ প্রকাশন থেকে। এই বইটির জন্য দীর্ঘ আলাপচারিতায় বসেছিলেন প্রবীর চক্রবর্তী, অদ্রীশ বিশ্বাস এবং সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়। সাক্ষাৎকারটি অনুলিখনের দায়িত্ব পড়েছিল তৎকালীন সাংবাদিক,লেখক এবং বর্তমানে গল্পের সময় পরিবারের অন্যতম সদস্য দেবাশিস মজুমদারের উপর।‘সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে দুটো একটা কথা যা আমরা জানি’ বইটি এখন বইবাজারে দুর্লভ। প্রকাশের বছর কুড়ি পর সেই জুলাই মাসেই ‘গল্পের সময়’এর পাঠকদের জন্য সেই সাক্ষাৎকারটির সামান্য বাছাই করা অংশ তুলে আনলেন দেবাশিস মজুমদার। ]

‘সূর্যমুখী ফুল আর বিকালের আলো’। ওই গল্পটা পড়েই তো ফণীভূষণ আচার্য, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়রা আপনার সঙ্গে আলাপ করেছিলেন।

ওটা ফণীভূষণ লিখেছে বটে, তবে প্রথম আলাপ ওটা পড়ে হয়নি। তবে পরবর্তীকালে শুনেছি সুনীল ঐ গল্পটা পড়ে মন্তব্য করেছিল, ‘লোকটা বোধহয় জেলে’। কফি হাউসে কোনো এক বন্ধুর মুখে শুনেছিলাম। তখনও সুনীলের সঙ্গে আলাপ হয়নি। আমরা কফি হাউসে আলাদা টেবিলে বসতাম। সুনীলরা আলাদা টেবিলে বসতো। ‘কৃত্তিবাসে’র গোড়ার দিক তখন।

তখন কারা কারা আপনাদের টেবিলে বসতেন?

মিহির সেন, মিহির আচার্য, বীরেন্দ্র নিয়োগী, পূর্ণেন্দু পত্রী, একটু পরে অসীম সোমও আসে।

‘কৃত্তিবাসে’র সঙ্গে আলাপটা কীভাবে ঘটেছে?

আমি তখন ধুতি-শার্ট পরতাম। একথা আগেও অনেক জায়গায় বলেছি – আমি তখন বাড়ি থেকে পালিয়ে ২৪ বি নূর মহম্মদ লেনে আলাদা থাকতাম। আমার সঙ্গে থাকতো প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়।ওখানে বসেই আমি ‘ক্রীতদাস ক্রীতদাসী’ গল্পটা লিখতে শুরু করি।ওখানেই একটা কবিতাও লিখি, যার প্রথম লাইনটা মধুসূদন থেকে ধার করতে হয়েছিল – ‘দাঁড়াও পথিকবর’। ‘এপিটাফ’ নাম।সেটা আমি কোনো ক্রমে লিখি। সেটা পড়ে প্রণব বলল, ‘আরে এতো খাঁটি পয়ার ! চলুন আপনার সঙ্গে সুনীলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি’ – বলে দেশবন্ধু পার্কে নিয়ে গেল। ওখানেই সুনীলের সঙ্গে প্রথম আলাপ। তারপর টেবিল বদল হল। পুরনো বন্ধুত্ব কিছু রইলো। ওখানে খুব ইমপর্টেন্ট ছিল যুগান্তর চক্রবর্তী। আমরা দুজনেই ইংরাজি পড়তাম। আমি একবছর পরীক্ষা দিতে পারিনি বলে সে সিনিয়র হয়ে যায়।

হঠাৎ ইংরেজি?

দেবীপদ ভট্টাচার্য বললেন, ‘তুমি তো দেখছি বরাবর বাংলায় কম ইংরেজিতে বেশি নম্বর পাও’। ইংরেজিতেই অ্যাপ্লাই করলাম। এবং চান্সও পেয়ে গেলাম। যাইহোক, যা বলছিলাম। দেশবন্ধু পার্কে ঢুকে দেখলাম ওরা সবে কবিতা লিখছে। মাঝে-মধ্যে মদ-টদ খেতে যায়। শক্তির সঙ্গে খুব তাড়াতাড়ি বন্ধুত্ব হয়ে গেল। তারপর ওরই সঙ্গে প্রথম দিকে ওইসব মদ বিক্রির ঠেকগুলোতে যাতায়াত শুরু করলাম। ওদের মধ্যে আমিই সেই ভাগ্যবান যে প্রথমেই একটা চাকরি পেয়ে গিয়েছিল।আর চাকরি পাওয়ার প্রথম দিকে, মানে, মাইনে পাওয়ার প্রথম কয়েকদিন ওদের সঙ্গে থাকতাম। সবাই মিলে খুব পানাদি হত। তারপর চারআনা-আটআনা ওদের কাছ থেকে ধার নিয়ে চালাতাম। আমরা কিন্তু সোনাগাছিতে যেতাম। এই কথাগুলো কিন্তু আমি বলছি না। কারণ, এই যে আমি খরচ করে ফেলতাম, বা ধার নিয়ে কাজ চালাতাম, এগুলো তো আমি কখনও ভাবিনি, লক্ষ্যও করিনি। পরে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে পুরনো দিনের কথা নিয়ে আড্ডা দেওয়ার সময় বিভিন্ন লোক রেফার করেছে।

‘ক্রীতদাস ক্রীতদাসী’ পর্যায়ের প্রথম যে গল্পটা লিখেছিলেন তা কি ‘বিজনের রক্তমাংস’ নয়?

না, ‘ক্রীতদাস ক্রীতদাসী’ আমি আগে থেকেই লিখেছিলাম।এসম্পর্কে সুনীলের কথা বলতে হয়।গল্পটা তখন অনেকটা লেখা হয়ে গিয়েছিল। সুনীল কিছুটা পড়েও ছিল। তা, সুনীল নাকি সমীর রায়চৌধুরীকে একটা চিঠি লিখেছিল চাইবাসায়, ‘ সন্দীপন একটা অসাধারণ গল্প লিখছে। শেষ হলে একটা যুগান্তকারী ঘটনা ঘটবে। তো যাই হোক, এ বিষয়টা আমার কাছে একেবারে আশ্চর্যের নয়। কারণ, ও তো ভীষণ বন্ধু-বৎসল। অবশ্য শুধু ও নয়, সে সময় আমাদের বন্ধুদের মধ্যে সম্পর্কটা খুবই ঘনিষ্ট ছিল। যে কারণে সকলেই প্রায় প্রেম করতো লুকিয়ে। জানাজানি হলে মারধোর খাওয়ার একটা ভয় ছিল। বন্ধুত্বের বাইরে আর কিছুর যেন কোনো ভূমিকাই থাকতে পারে না আমাদের জীবনে – এরকম একটা ধারণা ছিল। আমাদের তাই এই নিয়মে লুকিয়ে প্রেম করতে হতো। খালি শক্তির ব্যাপারটা একটু আলাদা। ও তো প্রায় বুড়ো বয়সে প্রেম করেছে (চাইবাসায়)। আর তার আগে শক্তি তো কোনোদিনই ও সবের ধার ধারেনি। যে কটা প্রেম করতে গেছে সব কটাই গোলমেলে। এবং অনেকটাই এক তরফা। শক্তি অপর পক্ষের সম্মতির অপেক্ষাই করেনি। ও একটা আলাদা ঘরানার মানুষ। ওর মধ্যে যেটা ছিল সেটা ওবিসি স্তরের ব্যাপার। এ জিনিস এসিটিস্ট বা ভদ্দর লোকেরা বুঝতে পারবে না।

আপনার প্রথম পর্বের গল্পগুলোতে যে ব্যক্তির হতাশা ও সংকট চিহ্নিত হয়েছে, তা ওই বামপন্থী বন্ধুবান্ধবরা এবং পত্রপত্রিকাগুলো সমালোচনা করেনি?

হ্যাঁ, ‘বিজনের রক্তমাংস’ তো ‘পরিচয়’ পত্রিকা ফেরত পাঠিয়েছিল। এগুলোই আমায় পার্টি থেকে সরিয়ে দিয়েছে। আসলে তখন আমি ভেবে দেখলাম – এভাবে হবে না। কারণ, এর আগে আমি যত কমিটেড লেখা লিখেছি সেগুলো কিন্তু যথারীতি গুরুত্ব দিয়েই ছাপা হয়েছিল। দীপেন নিজের হাতে ‘বিজনের রক্তমাংস’ ফেরত দিয়ে যায়। যদিও পরে এ ঘটনাটা নিয়ে দেবেশ রায় আমাকে বলেছিল, ‘তুমি কি করে ভাবলে দীপেন ওই লেখা ফেরত দিল?’ পরে আমি ভেবে দেখেছি, দেবেশই ঠিক বলেছিল। কারণ তখন তো সম্পাদক ছিলেন সত্য গুপ্ত, যিনি পরবর্তীকালে এমএল পার্টিতে যোগ দেন। দীপেন সত্যবাবুর বাতিল করে দেওয়া লেখাটা কেবলমাত্র আমার হাতে তুলে দিতে এসেছিল। পরবর্তীকালে ‘বিজনের রক্তমাংস’ যখন ছাপা হয় তখন দীপেন ভূয়সী প্রশংসা করেছিল। ওই সময়েই তো ‘অশ্বমেধের ঘোড়া’ ছাপা হল। আউট-স্ট্যান্ডিং স্টোরি! ওইরকম গল্প হয়তো আর লেখা হবে না। হয়ওনি।

‘কৃত্তিবাস’-এর সূত্রেই শক্তির সঙ্গে আলাপ এবং শক্তির সূত্র ধরেই ‘হাংরি জেনারেশনে’র সঙ্গে যোগাযোগ। হাংরির প্রতি এই আকর্ষণের কারণটা কী ছিল?

প্রথম কথা, আমি হাংরি জেনারেশনের লেখক নই। যদিও বুলেটিনে হয়তো একবার ২/৪ লাইন লিখেছি কিনা মনে নেই। তাতে হাংরি বলে কিছু ছিল না। যেমন, হাংরি জেনারেশন বলে যদি কোনো আন্দোলন হয়ে থাকে তাতে যোগদান করার কোনো ব্যাপার ছিল না। তবে মলয়রা যাদের ‘হাংরি’ লেখক বলে মনে করেছিল তাদের মধ্যে অবশ্যই আমি একজন। জীবনানন্দ দাশও একজন। সমীর আর শক্তির প্রতি আমার বন্ধুত্ব ছিল। সেই সূত্রেই যেটুকু। কিন্তু সব খবর রাখতামও না। একবার একটা আড্ডায় আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, তাহলে কিছু মুখোশ কিনে বিভিন্ন লোককে পাঠানো যাক। ওপর থেকে নিচে সমস্ত স্তরের লোককেই। সে সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ই হোক আর সাগরময় ঘোষই হোক। ঠিক হল মুখোশে লেখা থাকবে – ‘মুখোশ খুলে ফেলুন।‘ দ্যাট ওয়াজ মাই আইডিয়া। আর আমার আইডিয়া বলে সমীর রায়চৌধুরীর সঙ্গে গিয়ে মুখোশগুলো কিনতে হল। এই রকম সব ঘটনা আর কি। তারপর ওরা যখন অ্যারেস্ট হল তখন আমি বিয়ে করেছি, ৬৪ সালের কথা। সত্যিকথা বলতে কি রীণারা খুবই অভিজাত পরিবারের মেয়ে। এই যেমন ধরো ওর দাদা পাঁচটা আংটি পরে। যারা উত্তর কলকাতায় থাকে। চামড়া রক্তাভ। তা যাইহোক, বিয়ে করে দমদমে ছোট্ট একটা ফ্ল্যাটে উঠেছি, এমন সময় একদিন লালবাজার থেকে ডেকে পাঠালেন। আমার কিন্তু সাহস বলতে যা বোঝায়, তা হল ভীরুর সাহস। আমাদের দলে সাহসী বললে বলতে হয় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কথা। এবং বারবার যে ওর দিকে আকর্ষিত হই তা ওই সাহসের কাছে। আর বাকি সব ভীতুর দল। তখন তো সুনীল এখানে নেই – আইওয়াতে। এদিকে এখানে এরা সব আন্দোলন করেই খালাস। লিখতে যে হবে সে ধান্দা তো নেই। লেখক বলতে যা তা ওই আমি, শক্তি আর উৎপল। আর একজনের কথা বলতে হয়, তাকে হাংরি জেনারেশনই বল আর যাই বল, সে হচ্ছে বাসুদেব দাশগুপ্ত।

সত্যিই, আজও ‘রন্ধনশালা’র গল্পগুলো পড়লে অভিভূত হই।

ওই রকম বই ওই সময় ওই একটাই। তা, বাসুদেব তো লিখলো না। আসলে লেখাটাই হচ্ছে প্রকৃত বিপ্লব করা আর সেটাই করে যেতে হয়। যাই হোক, হাংরি জেনারেশনের একটা সংখ্যা বেরিয়ে গেল পাটনা থেকে যাতে খুবই অশ্লীল লেখাটেখা ছিল। সেই পত্রিকার প্রিন্টার অ্যাণ্ড পাবলিশার হিসাবে ছিল আমার নাম।

আপনি জানতেন না?

উইদাউট মাই নলেজ – টোটালি। সেইজন্য লালবাজারে গিয়ে আমি বলেছিলাম যে, এই সংখ্যাটা আমি ছাপিনি বা প্রকাশ করিনি। কিন্তু সাক্ষী দেওয়ার সময় মলয়কে সম্পূর্ণভাবে ডিফেণ্ড করি। বলি, সাহিত্যের ক্ষেত্রে এইরকম এক্সপেরিমেন্ট হয়েই থাকে। আজ যা অশ্লীল, পরে তাই শ্রেষ্ঠ সাহিত্য হয়ে দাঁড়ায়। পরে কোনো একটা লেখায় বোধ হয় এই বিষয়টা স্বীকার করেছে সমীর রায়চৌধুরী। তবে সমীর শক্তির বিষয়ে যেটা বলেছে সে ব্যাপারে আমি কিছু বলব না। যদি সত্যি সত্যি ঘটনাটা ঘটে থাকে তবে তা দুঃখজনক। শক্তি যদি বলে থাকে বিষয়টা সত্যিই অশ্লীল তা হলে যা দাঁড়াচ্ছে সেটা খুব খারাপ।

গিনসবার্গ প্রসংগে জানতে চাই।

হ্যাঁ, গিনসবার্গ। গিনসবার্গের সঙ্গে আমার খুবই ঘনিষ্টতা ছিল। বরেনরা টাটাতে গিনসবার্গকে যখন নিয়ে গেল, সুনীল থেকে শুরু করে প্রত্যেককে আমার বেশ পরিস্কার মনে আছে – হাওড়া স্টেশনে প্রত্যেককে আমায় বিদায় দিতে এল। একা আমি স্টেশনে দাঁড়িয়ে রইলাম। এরকম ঘটনা জীবনে বহুবার হয়েছে। যখন আনন্দবাজারে ঢুকে গেল শক্তি আর সুনীল, আমি একা ফুটপাতে দাঁড়িয়ে রইলাম। টাটার ঘটনায় আমি খুব দুঃখ পেয়েছিলাম। তবুও গিনসবার্গের সঙ্গে আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয় বেনারসে। যেখানে আমি, গিনসবার্গ আর পিটার অরলভস্কি ছিলাম। আর কেউ ছিল না। ওরা ওই সময় এক মাসের জন্য বেনারস, এলাহাবাদ এলাকায় ছিল। তখন রোজ দেখা হত। মণিকর্নিকার ঘটে যেতাম। একদিনের কথা তো খুব মনে আছে। জানো তো, ওরা একটু ইয়ে ছিল – মানে, হোমো সেক্সুয়াল ছিল আর কী। গিনসবার্গ তো পিটারের পরিচয়ই দিত মাই ওয়াইফ বলে। একদিন আমি গিয়ে পড়ি। তখন বোধহয় ওরা ব্যস্ত ছিল। তা গিনসবার্গ বেরিয়ে এসে সেই দরাজ অসাধারণ হাসি হেসে বলেছিল – তুমি আর আসবার সময় পেলে না। তবে ওদের সঙ্গে খুব ভাল একটা ডিনার খেয়েছিলাম মনে পড়ে। ওরা তো সেই সময় খুব গরিবের মতন দশাশ্বমেধ বোর্ডিং-এ মাত্র ত্রিশ টাকা ভাড়ায় থাকত। এটা ৬২ সালের ঘটনা। পিটার একটা বাঁধাকপি কিনে আনলো। এককেজি কড়াই শুঁটি, যার দাম ছিল তখন চারআনা। সবাই মিলে তাড়াতাড়ি ছাড়িয়ে ফেলা হল। এর সঙ্গে অবশ্যই টমাটো আর আলুও ছিল। মাখন দিয়ে একটা ডেকচিতে বসিয়ে দিল অ্যালেন। জল বোধহয় দেওয়াই হয় নি বা, নামমাত্র। গিনসবার্গ বলেছিল ওর থেকে যে জল বেরবে তাতেই হবে। তবে মাখন বেশ অনেকটাই দেওয়া হয়েছিল। লেবু আর নুন। আহা, অপূর্ব খেতে হয়েছিল। সঙ্গে ছিল দিশি মদ। বড় অদ্ভূত ভাবে সে সব সময় কেটেছে। আসলে আমি তো বেনারসে গিয়েছিলাম মায়ের সঙ্গে, তো গিনসবার্গকে নিয়ে গেলাম আমাদের ওখানে। মা অনেক কিছু খাওয়ালেন। গিনসবার্গ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তুমি এইরকম ঠাকুমার মতন মা পেলে কোত্থেকে?’ সকলেই জানেন গিনসবার্গের মা নাওমি তুলনায় যথেষ্ট ইয়াং ছিলেন। তাঁর পিরিয়ডের উল্লেখ গিনসবার্গের কবিতায় আছে। তুলনায় মা’র শেষ তিরিশের সন্তান আমি। এইরকম অনেক টুকরো স্মৃতি ধরা আছে। যেমন, একবার মণিকর্ণিকার ঘাট থেকে গাঁজা খেয়ে ফিরছি হঠাৎ গিনসবার্গ ফুটপাতে বসে থাকা একটা লোককে দেখিয়ে বলে উঠল, ‘ওই লোকটা নিশ্চই মরে গেছে। ওর হাঁটুটা কিরকম খোলা রয়েছে দেখো। তুমি একটু হাঁটুটা ছুঁইয়ে এসো তো’। আমি সত্যি সত্যি ছুঁলাম। ঐটুকু ছোঁয়াতেই কাঁথা কম্বল সুদ্ধ লোকটা হুড়মুড় করে পড়ে গেল। খুবই অবাক হয়েছিলাম গিনসবার্গের সেই আশ্চর্য ক্ষমতা দেখে। যাইহোক এরপর তো হিন্দু ইউনির্ভাসিটিতে ওর ওই লেখা পড়বার সময় আবার গোলমাল শুরু হল। অধ্যাপকরা ওর মায়ের পিরিয়ডের জায়গায় আপত্তি করলেন, গিনসবার্গ হঠাৎ বলে উঠল ‘দেন ফাক ইওরসেলফ’। এতে তার ওপরে সব রেগে আগুন। গিনসবার্গের কলার ধরে ঘা কতক দেয় আর কি। কিন্তু সাহেব-মারার দিন বোধহয় অনেক আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। অনেকের মধ্যস্থতায় ব্যাপারটা মিটমাট হয়। কোনমতে আমরা সে জায়গা ছেড়ে বেরিয়ে আসি।

মিনিবুকের প্ল্যানের পেছনে কারণ কী ছিল?

হ্যাঁ, পুরোটাই আমার একেবারে নিজস্ব ভাবনা বলতে পারো। ডবল ক্রাউন ওয়ান-সিক্সটিন সাইজে ভাঁজ করে মুড়লে যা হয় সেভাবে ছাপা। আমি ভাবলাম এর মধ্যে একটা গল্প যদি বের করা যায়। তবে এরজন্য আমাকে একটা প্রেস খুঁজতে হয়েছিল, যে প্রেসে এই ১৬টা পাতা একসঙ্গে ‘বর্জাইস’ টাইপে ছাপা যাবে। কারণ, একসঙ্গে না ছাপলে পড়তায় আসে না।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মিনি কবিতার বই ‘লাল রজনীগন্ধা’ নকশালরা পুড়িয়েছিল কেন?

কেন পুড়িয়েছিল তা আমি জানি না। তবে ওখানে সমস্ত কবিতাই হচ্ছে লাল কবিতা। তখন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের যা আনন্দবাজারি ইমেজ তাতে ‘লাল কবিতা’ কেউ বিশ্বাস করবে না, সেইজন্যই ‘লাল রজনীগন্ধা’ নাম দিয়েছিলাম। ওদের হয়তো সেটা পছন্দ হয়নি।

এটা কি খুব যোগাযোগের মধ্যে থেকেই ঘটেছিল?

না না, ওদের কি কখনও চেনা যায়? কারা করেছিল জানি না। তবে কলেজ স্ট্রিটেই পাতিরামের স্টল থেকে কিছু কপি নিয়ে পুড়িয়েছিল।

কত ছাপা হয়েছিল ‘লাল রজনীগন্ধা’?

৫০০০। পরে ভেবে দেখলাম এভাবে তো ছবিও ছাপা যায়। তখন প্রকাশ কর্মকারের ছবি সহ শক্তির কবিতা ছেপেছিলাম। সেটা বোধহয় এগারো হাজার ছাপা হয়েছিল। বইমেলাতে প্রথম বেরয় পদ্ম ঘোষের কবিতার মিনিবুক। শ্যামবাজারের বিশ্বনাথ বস্ত্রালয়েরর শাড়ির প্যাকেটে চারমিনার আর ওই মিনিবুকগুলো সাজিয়ে, গলায় চুল বাঁধার ফিতে দিয়ে ঝুলিয়ে বিক্রি করা হয়েছিল। লেখা শ্লোগানঃ চার্মিনার অথবা মিনিবুক। দাম ৩০ পয়সা তখন দুটোরই। এতে নিত্যপ্রিয় ঘোষ খুব আপত্তি করেছিনেল। তখনকার নিত্যপ্রিয় ঘোষ আর কি।

আপত্তিটা কী?

‘দাদার বই এভাবে আপনারা বিক্রি করছেন’। তবে আমার নিজের ধারণা শঙ্খ ঘোষের এ পর্যন্ত যত বই বেরিয়েছে তার মধ্যে সব থেকে দ্রুত বিক্রি হয়েছে মিনিবুক। দ্বিতীয় সংস্করণ বইমেলার মধ্যে বেরয় এবং তাও শেষ হয়ে যায়। কোনও স্টলে দিতে হয়নি।

শঙ্খবাবুর কোনো আপত্তি ছিল কি এই মিনিবুক ছাপার ব্যাপারে?

না, না। শঙ্খদা কোনো আপত্তি করেন নি। শঙ্খদার আপত্তি ছিল অন্য জায়গায়। সেটা হচ্ছে শঙ্খদার সেই টাই-পরা ছবি আমি প্রথম ছাপি প্রচ্ছদে।

সত্যি, এই ব্যাপারটা খুবই মজার। ছবিটা পেলেন কোথায়?

উনি তখন আইওয়া থেকে ঘুরে এসেছেন। ওখানেই বোধহয় টাই-পরা কোনো ছবি তুলেছিলেন। আর সেটাই আমি পেয়ে গিয়েছিলাম।

লেবেলসমূহ:

Anti-Establishment,

CPM chamcha,

Hungry Generation.,

Literary Movement,

Protest Literature

জলভূমি পত্রিকার উৎপলকুমার বসু স্মরণ সংখ্যা

কবি উৎপলকুমার বসু স্মরণ সংখ্যা

বিশেষ সম্পাদকীয়

বাংলা কবিতাকে তিনি বিশ্বমানে পৌঁছে দেবার জন্য প্রহরীর দায়িত্ব নিয়েছিলেন। সফলও হয়েছেন।বাংলা ভাষার কবি উৎপলকুমার বসু। দেহত্যাগ করলেন তিনি। তাঁর এই যাওয়া আমাদের জন্য শোকের।তাঁর কবিতা আমাদের ছায়া হয়েই থাকবে। কবির প্রতি যেসব লেখক শ্রদ্ধা জানালেন, এখানে লিখে- তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা। বিনীত শ্রদ্ধার্ঘ, প্রিয় কবি উৎপলকুমার বসু । :: জলভূমি টিম ::

উৎপলকুমার বসু, আমাদের হীরকখণ্ড

মৃদুল দাশগুপ্ত

পুরভোটের সল্টলেক–ঝঞ্ঝা পেরিয়ে অফিসে আসছি, মোবাইলে মেসেজ ভেসে উঠল: উৎপলকুমার বসু আর নেই। তখনই কেমন মেঘলা হয়ে গেল চারদিক। ফোন আসতে থাকল। দক্ষিণ কলকাতার নার্সিংহোমে শনিবার দুপুরে মারা গেছেন। গত এক বছরে ছিলেন খুবই অসুস্থ, বারবার এই নার্সিংহোমে আসতে হয়েছে। গত বছর সাহিত্য অাকাদেমি পুরস্কৃত হলেন যখন, প্রতিক্রিয়া জানাতে অস্পষ্টভাবে একটি দুটি শব্দের বেশি বলতে পারলেন না।

১৯৬৯, ৭০। আমরা যখন সবে কৈশোরোত্তীর্ণ তরুণ, উৎপলকুমার তখন ছিলেন কিংবদন্তির কবি। তাঁর ‘পুরী সিরিজ’ কাব্যগ্রন্থটি সে সময় কোহিনুর রত্নটির মতো এ ভারত–ভূম থেকে উধাও হয়ে বোধ করি উৎপলকুমারের সঙ্গে বিলেতেই অধিষ্ঠিত ছিল। কত খোঁজাখুঁজি করেছি সে বই। আশ্চর্যের ব্যাপার, আলিপুরে জাতীয় গ্রন্থাগারের রিডিং রুমে গিয়ে ওই বইয়ের নাম লিখে স্লিপ জমা দিতেই এক কর্মচারী টেবিলে দিয়ে গেলেন সবুজ রেক্সিনে বাঁধানো পুরী সিরিজ। হায়, সেকালে ছিল না জেরক্স মেশিন। হাতে লিখে কয়েকটি কবিতা নিয়ে আমরা কয়েকজন ‘গহ্বর প্রস্তুত সীতা, গহ্বর প্রস্তুত’ বলতে বলতে নকশালপন্থী ঠাসা আলিপুর জেলখানা পেরিয়ে চলে গেলেম। ওই সময় একবার তারাপদ রায়ের বাড়িতে গিয়েও তাঁর বইয়ের তাক ঘাঁটতে চরম পুলকে পেয়ে যাই ওই বই, থুড়ি হীরকখণ্ডটি। গায়েব করে দেব–দেব ভাবছি, কিন্তু তারাপদদার ছোটভাইটি ছিলেন ঈষৎ অস্বাভাবিক, একটু হিংস্র ধরনের। তিনি হাত থেকে ছিনিয়ে দাদার বইয়ের তাকে যথাস্থানে রেখে হাসি হাসি হিংসুটে মুখে ঠায় বসে রইলেন। সে সময় উৎপলের প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘চৈত্রে রচিত কবিতা’ (১৯৫৬) ফের ছাপিয়েছিল কোনও একটি লিটল ম্যাগাজিন। কলেজ স্ট্রিটের পাতিরাম থেকে সেই পত্রিকাটি দৃশ্যত লুট হয়ে গেল।

পঞ্চাশ দশকের কৃত্তিবাস পত্রিকা ঘিরে যে তরুণ কবিদের উত্থান, তঁাদের তরুণতমটি, উৎপলকুমার ব্যতিক্রমী কাব্যভাষায় তির্যক, অথচ মাধুর্যে পরিপূর্ণ নাগরিকতায় সবুজ–ধূসর উভয় প্রান্তরে সূর্যাস্তের রঙ মিশিয়ে নিজেকে আলাদা চিহ্নিত করেছিলেন তাঁর সূচনা পর্বেই। শক্তি–সুনীল–অলোকরঞ্জন–বিনয়, ৫০ দশকের বিবিধ বর্ণ বিচ্ছুরিত হীরকস্রোতোধারাটিকে এক কথায় উৎপল একটু ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। আমাদের বাংলা কাব্য ভাষায় আধুনিকতার পর্বে যুক্তি–শৃঙ্খল ছিন্ন করার ওই সূচনা। নচেৎ ‘তুমি জানু, তুমিই জানালা’ অর্থহীন এই কাব্যপঙ্ক্তিও কেন এত মোহময় হবে? অনেক কাল ধরেই আমার মনে হয়েছে, উত্তর আধুনিকতার সূত্রপাতও ঘটিয়েছেন উৎপল।

কৃত্তিবাসীদের দলটি থেকে শক্তি, উৎপল, কিছুটা বিনয়ও হাংরিদের সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন। ষাটের দশকের সেই হাংরি জেনারেশন সাহিত্য আন্দোলনে, আপনারা জানেন, ধরপাকড়ও হয়েছিল। অশ্লীল সাহিত্য প্রয়াসের দায়ে উৎপল তাঁর অধ্যাপনার চাকরি খোয়ান। সন্দীপনের ভাষায় ‘এরোপ্লেনের বিচ্ছিরি ছায়া বুলিয়ে বিলেতে চলে’ যান।

বিলেতে বসে একটাও কবিতা লেখেননি। কেন তিনি লেখেন না?— আমার ভাবনা হত সে সময়। অলোকরঞ্জন তো জার্মানিতে বসেও লেখেন। প্রশ্নটা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে একবার করে ফেলি। সুনীল বলেছিলেন, ‘বিলেতে বাংলা ভাষাটা ও তো চারপাশে শুনতে পায় না। বাংলা ভাষার আবহের মধ্যে নেই। মনে হয় তাই ও লেখে না।’

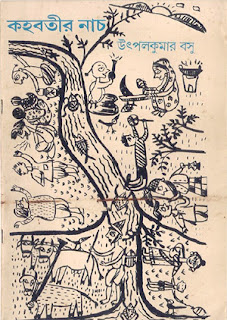

সে সময় শম্ভু রক্ষিত সম্পাদিত ‘ব্লুজ’ পত্রিকায় উৎপলকুমার বসুর একটি ছোট্ট গদ্য প্রকাশিত হয়। ওই লেখায় তরুণ কবিদের প্রতি তিনি বৈপ্লবিক আহ্বান জানান ভাষাশৃঙ্খলা ভাঙার। ওই লেখায় ব্রিটিশ কবিদের এক সভার বিবরণ দিয়েছিলেন তিনি। এক সাহেব কবিতা পড়ছেন, তার বেল্টের দুদিকে দুটি পিস্তল!

আমরা অনেকেই ভেবেছিলাম, উৎপলকুমার বুঝি ওইরকম। মাঝ ৭০ দশকে যখন বরাবরের জন্য ফের কলকাতায় ফিরে এলেন, কফি হাউসে আসবেন জেনে আমরা সেজেগুজে সদলে হাজির হলাম। উৎপল এসে বসে পড়লেন আমাদের মাঝখানটিতে। কিন্তু কোথায় সাহেবি পোশাক–আশাক! গোড়ালি দেখা যায় এমন পাজামায় ঘিয়ে রঙের হাফ পাঞ্জাবিতে একেবারে ভূগোলের মাস্টারমশাই লাগল তঁাকে। শুধু একটু পাইপ খান তামাক ভরে— এই যা। নিয়মিত কফি হাউসে আসতেন। আমাদের সখ্যে মেতে উঠলেন তিনি। স্বল্পবাক কিন্তু গল্পগাছায় সাবলীল। রসিক, তীর্যক মোচড় দিয়ে মাতিয়ে দিতেন। আর কত গল্প দেশ বিদেশের। কত বিষয়ে তাঁর অনুসন্ধান। বিদেশে রুদ্ধ, কিন্তু বাংলায় ফিরে তঁার কবিতা পেল তুমুল স্রোতোধারা। ১৯৭৮–এ বের হল আবার পুরী সিরিজ, ১৯৮২–তে লোচনদাস কারিগর, ১৯৮৬–তে খণ্ডবৈচিত্রের দিন, ১৯৯৫–এ সলমা জরির কাজ, ১৯৯৬–এ কহবতীর নাচ, এর পর তুসু আমার চিন্তামণি, মীনযুদ্ধ, অন্নদাতা যোশেফ, সুখদুঃখের সাথী, গত বছর সাহিত্য অকাদেমি পেলেন ‘পিয়া মন ভাবে’ বইটির জন্য। গত বইমেলায় প্রকাশিত হয়েছে তাঁর শেষ বই হাঁস চলার পথ। তাঁর গদ্যের বই ‘ধূসর আতাগাছ’। বাংলা কবিতার কয়েকটি ধর্মগ্রন্থের প্রণেতা উৎপল। আর, ধর্মগ্রন্থের কোনও সমালোচনা হয় না।

মন মানে না বৃষ্টি হল এত/ সমস্ত রাত ডুবো নদীর পাড়ে/ আমি তোমার স্বপ্নে পাওয়া আঙুল/স্পর্শ করি জলের অধিকারে। লিরিকেও তিনি মিশিয়েছেন মায়া। কবিতার ইতিহাস, টেকনিকের ইতিহাস— বলতেন তিনি।

কলকাতার ভবানীপুরে ১৯৩৯ সালে জন্মেছিলেন উৎপল। ছোটবেলা কেটেছে বহরমপুর আর বালুরঘাটে। স্কুলে পড়েছেন এই দুই শহরে। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় কলকাতায়। ভূগোলে স্নাতকোত্তর। স্ত্রী আর ছেলেকে রেখে গেছেন। তাঁর স্ত্রীর নাম সান্ত্বনা, ছেলে ফিরোজ। বাহারউদ্দিনের সল্টলেকের বাড়ি থেকে একদিন নিজে গাড়ি চালিয়ে উৎপলকুমার আমাকে পৌঁছে দিয়েছিলেন আমহার্স্ট স্ট্রিটে আজকাল অফিসে, আমার প্রাপ্তিগুলির সর্বোত্তম এটি একটি ঘটনা।

আমাদের ‘আজকাল’ পত্রিকার ঘনিষ্ঠ সুহৃদজনের একজন ছিলেন উৎপলকুমার বসু। নিয়মিত লিখতেন, আসতেন। লোকমাতা দেবী নামে সমকালীন বিষয়, রাজনৈতিক ঘটনাবলি নিয়ে তাঁর তীর্যক রচনাগুলি বড়ই জনপ্রিয় হয়েছিল।

ফাঁকা ফাঁকা লাগছে খুব।

'শুনেছি কিন্নরকণ্ঠ দেবদারু গাছে'

মাসুদুজ্জামান

শেষ থেকেই শুরু হোক। বলতে বাধা নেই, উৎপলকুমার বসু আমাদেরই লোক। বাংলা কবিতার একজন অবিস্মরণীয় কৃতী লেখক। কোনো অহং নেই, আত্মম্ভরিতা নেই। নিজের জীবন আর কবিতায় ভ্রমণের পথটাকে তিনি কোনো রকম জাঁক না করেই বলেছেন-'হাঁস চলার পথ'। এই নামেই এ বছর প্রকাশিত হয়েছে তাঁর সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ। এ বইয়ের প্রথম কবিতায়ই তো বলে দিয়েছেন কিভাবে শুরু হয়েছিল জীবন, কিভাবে কবিতাকে সঙ্গে নিয়ে হাঁস চলার পথ ধরে তাঁর পরিভ্রমণ : 'ভুলে যাই নিজের ঠিকানা/ছোট একটা বাড়ি ছিল। কিছু দূরে নীলকুঠি। /গুটিকয় তালগাছ আর কিছু লতাপাতা/জড়িয়ে আমার স্থাপত্যের সামান্য ঘোষণা।/ছিল হাঁস। বাল্যের পাঠ্য বই থেকে/নেমে আসা উট ও বিদেশি গাধার দলে/আমি একা ক্রীতদাস-/আপাতত স্থলপদ্মের বনে নিদ্রাহীন জেগে আছি।' শ্যামল নিবিড় সহজ একটা ছবির মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন তাঁর ঠিকানা। ওই যে বাড়ি, নীলকুঠি, তালগাছ, লতাপাতা, হাঁস-এসব নিয়েই উৎপলকুমার বসুর কবিতা-স্থাপত্যের নির্মিতি। পাঠ্য বইও তাঁকে প্রাণিত করেছিল, বিদেশেও কাটিয়েছেন কয়েক বছর। কিন্তু পরে থিতু হয়েছেন স্থলপদ্মের বনে, এই বাংলাদেশে। ভুলে যাওয়া যাচ্ছে না যে উৎপলেরই আরেকটা অর্থ হচ্ছে পদ্ম। সবই তো এই একটি কবিতায় বলে ফেলেছেন উৎপলকুমার, মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত স্বদেশে নিদ্রাহীন ছিলেন তিনি। নিরন্তর লিখে গেছেন কবিতা, মাঝেমধ্যে গদ্যও। বাংলা কবিতার ভবিষ্যৎ গতিপথটা তাঁর দ্বারা অনেকটাই উজ্জ্বলতা পেয়েছে।

বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার আধুনিক বাংলা কবিতা নিয়ে অনেক আগে আমি তুলনামূলক গবেষণা করেছিলাম। তখনই বলেছিলাম, তিরিশের কবিতার পরে পশ্চিম বাংলার পঞ্চাশের দশকের কবিদের হাতে বাংলা কবিতা নতুন বাঁক নেয়। 'কৃত্তিবাস' পত্রিকা প্রকাশের সূত্রেই সেই বাঁকটা তখন লক্ষগোচর হয়ে ওঠে। কিন্তু কেমন ছিল সেই কবিতার ধরনটা? আমি উল্লেখ করেছিলাম, 'স্বীকারোক্তিমূলক আত্মজৈবনিক' কবিতার সূচনা ঘটে সেই সময়ে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন সেই আত্মজৈবনিক স্বীকারোক্তিমূলক কবিতার প্রধান প্রবক্তা। তিনি নিজেই লিখেছেন, 'সাহিত্যের আড়ালে নিজেকে লুকোতে চাইনি, নিজেকেই প্রকাশ করতে চেয়েছি। আমার প্রতিটি কবিতাই আমার জীবনযাত্রার প্রতিফলন, সে জন্যই আমি একাধিক জায়গায় বলেছি, আমার কবিতাগুলো স্বীকারোক্তিমূলক।' এর পর থেকে আজ পর্যন্ত যে কবিতা লেখা হচ্ছে, যাকে বলা হয় আধুনিক কবিতা, তা মূলত এই আত্মজৈবনিক স্বীকারোক্তিমূলক কবিতাই। পঞ্চাশের আরেক কবি শঙ্খ ঘোষও এই একই কথা বলেছেন। কিন্তু তাঁর আমিত্ব ও কবিত্ব সমর্পিত হয়েছে ঐতিহাসিকতায়, দেশকালের সমকালীন ঘটনায়। সুনীল চেয়েছেন বাইরের পৃথিবী আর আত্মগত পৃথিবীর সমন্বয় বা সিনথেসিস। উৎপলকুমার বসুও বলেছেন কৃত্তিবাস গোষ্ঠীর সবার কবিতাই ছিল এ রকমই, আত্মপ্রকাশময়, 'কৃত্তিবাস' নামের একটি অনিয়মিত কবিতা পত্রিকার মাধ্যমে ওই দশকের তরুণ কিছু কবি আত্ম-উন্মোচনের বা ইংরেজিতে যাকে বলে 'সেলফ-এক্সপ্রেশন'-এর ভাষা তৈরি করলেন। কোন প্রেক্ষাপটে এটা ঘটেছিল, কিভাবে, কৃত্তিবাস কবিগোষ্ঠীর কবি হিসেবে তারও ব্যাখ্যা দিয়েছেন উৎপলকুমার বসু। খণ্ডিত দেশ, উদ্বাস্তু আগমন, মধ্যবিত্তের জীবনযুদ্ধ, গ্রাম ও শহরের সংঘাত, অসাম্য, স্বাধীনতা নিয়ে দ্বিধা-সংশয়-দুঃস্বপ্ন-এ রকম 'এক রক্তাক্ত রণক্ষেত্রেই পাঁচের দশকের কবিদের উত্থান' ঘটে। উৎপলকুমারও ছিলেন সেই নতুন কবিদেরই একজন। কিন্তু অনেকটা পার্থক্য আছে-শঙ্খের সঙ্গে সুনীলের, শঙ্খ ও সুনীলের সঙ্গে উৎপলের। এখানে বলে রাখি, কবিতায় আত্মজৈবনিক স্বীকারোক্তির ধারাটি বিশ্বকবিতায় নতুন ছিল না। পঞ্চাশের শুরুতেই পশ্চিমী কবিতায় রবার্ট লাওয়েল ও অ্যালেন গিনসবার্গ আত্মজৈবনিক কবিতার সূত্রপাত ঘটান। তারও আগে পাউন্ডের 'পারসোনা', ইয়েটসের 'মাস্ক' ও এলিয়টের 'নৈর্ব্যক্তিকতা'র ধারাবাহিকতায় কৃত্তিবাসীয় কবিদের স্বীকারোক্তিমূলক কবিতার দিকে ঝুঁকে পড়া।

একটু অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ করলে দেখা যাবে, উৎপল পশ্চিমের দিকে ঢলে পড়েননি। কবি হিসেবে তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দের অনুগামী, বিশেষ করে জীবনানন্দের কাছ থেকেই কাব্যকলার দীক্ষা নিয়েছেন। এই দীক্ষাটা ঘটেছে যুগপৎ কবিতার আঙ্গিক, শৈলী ও ভাবনার ক্ষেত্রে।

উৎপল বাংলা কবিতার এই বিবর্তনের পথটিও চমৎকারভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন, দিয়েছেন ব্যাখ্যা। বিশ শতকের বাঙালির কাব্যভাবনা ও আন্দোলন সম্পর্কে লিখতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন, বিশ শতকের প্রথম চার দশক ছিল উপনিবেশ বিরোধিতা আর 'অস্মিতা' বা আইডেনটিটির সন্ধান। শিল্পচর্চা বা কবিতাও লেখা হচ্ছিল ওই ধারায়, যেখানে উদ্দীপনা ও প্রতিবাদেরই প্রাধান্য। কিন্তু তখনই সাহিত্য, 'বিশেষত কবিতায় নতুন আঙ্গিক বা ফর্মের সন্ধান খুবই দরকারি হয়ে পড়ল।' নজরুল তখন জনপ্রিয় কবি, কিন্তু তাঁর পক্ষে ওই গভীরতর পরিবর্তনকে বোঝা সম্ভব হয়নি, রবীন্দ্রনাথও আত্মসমর্পণ করেছেন পারফরম্যান্স আর্টে। কিন্তু ঠিক তখনই বাংলা কবিতায় আবির্ভাব ঘটল এক 'আসুরিক প্রতিভার', উৎপলের নিজের ভাষায়, 'নতুন আঙ্গিক, নবীনতর উপলব্ধি এবং বোধ ও বুদ্ধির নির্মম দ্বন্দ্বকে কবিতার উপজীব্য করে তোলার প্রয়োজন হলো এক আসুরিক প্রতিভার, যাঁর নাম জীবনানন্দ দাশ। তিনি যে বিশ শতকের শ্রেষ্ঠ বাঙালি কবি সে বিষয়ে আজ আর বিতর্কের অবকাশ নেই।' কৃত্তিবাসের কবিরাই জীবনানন্দকে আবিষ্কার করলেন। আঙ্গিকে, বিশেষ করে কবিতার ভাষায় ঘটে গেল রূপান্তর। উৎপলের কবিতাও আমরা লক্ষ করব, খুঁজে নিয়েছে নতুনতর প্রকাশভঙ্গি ও ভাষা। এও বাংলা কবিতার আরেক চমকপ্রদ ইতিহাস। আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে উৎপলের কবিতায় প্রাধান্য পেল জীবনানন্দের চিত্ররূপময়তা। 'ইমেজের আগমন' শীর্ষক প্রবন্ধেই এ কথা বলেছেন উৎপল। কবি হিসেবে তিনি নিজেকে চিহ্নিত করেছেন ইমেজিস্ট কবি বলে। আধুনিক কবিতার শুরুটাই ঘটেছিল এই চিত্রকল্পবাদ বা ইমেজিজমের মাধ্যমে, পাউন্ড ছিলেন যে কবিতার প্রধান পুরোহিত। উৎপল লক্ষ করেছেন, বাংলা কবিতায় ১৯৩০ থেকে ১৯৪০ সাল-এই ১০ বছরে বাংলা কবিতায় 'চিত্ররূপময়তা'র প্রতিষ্ঠা ঘটিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দ। লিঙ্গুয়িস্ট রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার বর্তাল জীবনানন্দে; আর এভাবেই 'চিত্রকে কবিতার জগতে আহ্বান করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, কবিতাকে চিত্রনির্ভর করে তুললেন জীবনানন্দ।' উৎপলকুমার বসুর কবিতা এভাবেই স্থিত হয়েছে ইমেজে, তিনি খুঁজে পেয়েছেন নতুন আঙ্গিক ও ফর্ম।

কিন্তু এ তো গেল আঙ্গিক অনুসন্ধানের কথা, বিষয়ও কি পাল্টায়নি? বিষয় মানে, উৎপল যাকে বলেন 'রিয়ালিটি' বা বাস্তবতা, তাও কিন্তু কবিদের কাছে ভিন্নভাবে ধরা পড়ছিল। উৎপলের কাছেও বাস্তবতার বিষয়টি অন্য রকম হয়ে উঠছিল। কিছুটা দীর্ঘ কিন্তু উৎপলের কবিতা বোঝার জন্য এই বাস্তবতা বলতে তিনি কী বুঝেছেন, একটা উদ্ধৃতি দিচ্ছি : 'কবিতা নিজেকে ঘিরে যে অস্তিত্ব-জটিল বাস্তবতা তৈরি করে তাকে আমরা প্রতিবিম্ব, প্রতিফলন, ছায়াপাত বলে স্বীকার করে নিলে খানিকটা স্বস্তি পাব। কেননা আমাদের জানতে বাকি নেই যে সামান্য বাতাসে, জলবাসী প্রাণীদের সামান্য নড়াচড়ায়, ওই সুখী, স্থির পুকুরের ছবিটি টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। কবিতার বাস্তবতা যেন ভেঙে পড়ার জন্যই সৃষ্টি হয়। তখন হয়তো সূর্য আরেকটু হেলে পড়েছে, বাতাস বাঁক নিয়েছে এবং জলজ প্রাণ আরো গভীর স্তরে অন্তর্হিত হয়েছে। অথবা রূঢ়ভাবে বলা যায়, জল শুকিয়ে গেছে, শুকনো পাতা উড়ছে, শকটের চাকা ফেটে দুই খান হয়ে পড়ে আছে। আর স্মৃতিবিভ্রম তৈরি করছে কবিতা। ওই দৃশ্যের ওপর দিয়ে, গ্রীষ্মের দগ্ধ অরণ্যে লুকিয়ে পড়া এবং ধরা পড়ে যাওয়া মানব-মানবীর আর্তচিৎকারের মতো, পাগল হাসির মতো যে শব্দ-উপমা-অলংকারের ধ্বনি বাতাসে ভেসে চলেছে-তাই কবিতা।'

শেষ কাব্যগ্রন্থের কথা দিয়েই শেষ করি এই লেখা। ব্যক্তিজীবন ও কবিজীবনে সহজ চেনা-জানা পথে চলবেন বলেই বেছে নিয়েছিলেন 'হাঁস চলার পথ'। শেষ কাব্যগ্রন্থের এই নামটি নির্দিষ্ট করে দেওয়ার মধ্য দিয়েই সেটা বোঝা যায়। 'চৈত্রে রচিত কবিতা' থেকেই এর শুরু, মাঝে জীবনকে সমীকৃত করেছেন সাধারণ মানুষের সঙ্গে-নগরের শশব্যস্ত মধ্যবিত্ত কিংবা গ্রামের অলক্ষে থাকা ব্রাত্যজনচিত খণ্ড বৈচিত্র্যের নানা পরম্পরায়, 'আমি যেন বারবার জেগে উঠি লোকাল ট্রেনে-বর্ধমান, বনগাঁ, মেদিনীপুর, ডায়মন্ডহারবার যাতায়াতের পথে-লোকের কথায়, হকারের ডাকে, পিকনিক-যাত্রীদের হাসিঠাট্টায়, কলহবিবাদে, থুতু ছিটানো ক্রোধে ও অনন্ত কোলাহলে।' এই হচ্ছেন উৎপল, তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন কবিতা মানেই ফর্মের খেলা নয়। মানুষের জন্য কবির মমত্ববোধ গভীর আর নিবিড় হতে হয়। তাঁর মৃত্যুতে পঞ্চাশের বাংলা কবিতার শেষ উজ্জ্বল নক্ষত্রটির পতন হলো। উৎপলকুমার বসুর প্রতি অসীম শ্রদ্ধা।

উৎপলকুমার বসু'র কবিতা

মজিদ মাহমুদ

গত কয়েকদিন আগে কবি উৎপলকুমার বসু মারা গেলেন। গত শতকের ষাটের দশকে কবি হিসাবে তার উত্থানপর্ব। বাংলা কাব্য-সাহিত্যে ও চিন্তার বৈচিত্র্য বিকাশে উল্লিখিত দশকটি সমগ্র বাংলা ভাষাভাষীর কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে আছে। রবীন্দ্র-নজরুল-উত্তর বাংলাকবিতা তিরিশের দশকে আবার নতুন করে বের হয়ে পড়েছিল, তাতে অনেকেই ভেবেছিলেন, বাংলা কবিতার আঙ্গিক ও বিষয়ে তেমন কিছু করার নেই; কিন্তু ষাটের দশকের প্রতিভাবান কবিরা সেই আশঙ্কাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলেন। এটি কেবল পশ্চিমবঙ্গের বাংলা কবিতা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে নয়, বাংলাদেশের সাহিত্যে ছিল প্রতিভার ছড়াছড়ি; তবু যারা সময়কে অতিক্রম করে সময়ের ভালে একটি কাল তিল হয়ে আছেন, উৎপলকুমার বসু তাদের একজন। ষাট দশকের কালপর্বে যারা কাজ করেছেন তাদের মধ্যে শক্তিমান একটি অংশ সার্বক্ষণিক প্রচুর রচনা দ্বারা পাঠককে নিত্যনতুন অভিজ্ঞতার মধ্যে নিয়ে গেছেন; আরেকটি অংশ লিখেছেন কম, কিন্তু সর্বদা পাঠকের মনে জলের মতো ঘুরে ঘুরে একা কথা বলেছেনÑ উৎপলকুমার বসু ও বিনয় মজুমদার তাদের উদাহরণ; কারণ তারা তাদের অল্প সংখ্যক রচনা দিয়ে বারবার বিস্মৃতির অতল থেকে ফিরে আসেন; এবং তার পরবর্তীকালের পাঠকদের বিস্মিত ও আনন্দ দান করতে থাকেন।

উৎপল ও বিনয় উভয়ই জীবনানন্দ দাশ ঘরানার কবি; কিন্তু তারা যে তাদের পূর্বসূরির বাকবন্ধন থেকে বেরিয়ে গেছেন কেবল তা-ই নয়, তারা রীতিমতো তার জগৎকে সম্প্রসারিত ও অতিক্রম করেছেন। জীবনানন্দ দাশ নিজেই তার নিজের কবিতার পূর্ণাবর্তন দ্বারা বন্দি হয়ে পড়েছিলেন; কিন্তু তার উত্তরসূরিদের কবিতা কি আশ্চর্য রকম তার থেকে আলাদা হয়ে পড়েছে।

উৎপল কুমার বসুর কবিতাকে আমি গান বলিÑ তবে তার গান বাণীপ্রধান নয়, সুরপ্রধান। তার কবিতা জলতরঙ্গের সুরলহরি। এলিয়ট বলতেন, ‘সংগীতের মতোই কবিতাতেও থিমের পুনরাবৃত্ত ব্যবহার স্বাভাবিক। বিভিন্ন দলের বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে একটি থিমের বিকাশ ঘটে এবং তা কিছুটা তুলনীয় কাব্যের সম্ভাবনার সঙ্গে- কবিতাতেও রয়েছে পরিবর্তনের সম্ভাবনা এবং তা সিম্ফনি বা কোয়াটার্টের বিভিন্ন মুভমেন্টের সঙ্গে তুলনীয়- বিষয়বস্তুর বৈপরীত্যময় সজ্জারও রয়েছে সম্ভাবনা।’ উৎপল কাব্যে সেই সুরের সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছেন। কবি সম্বন্ধে যে সহজাত শব্দটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে উৎপলের কাব্যেও সুরের বিকাশ ঘটেছে সেই সহজাত ভঙ্গিতে। সংগীতের বাইরেও একটি নৃত্যের ভঙ্গি রয়েছে উৎপলের কবিতায়। আমাদের অলক্ষ্যে বিশ্বভ্রমা- যে নৃত্যের তালে আন্দোলিত হচ্ছে তিনি তার ছন্দ আয়ত্তের চেষ্টা করেছেন।

উৎপলের কবিতা স্যুররিয়ালিস্টিক নয়, তবু কোথায় যেন অর্থের দুর্বোধ্যতা তাড়া করে। হয়তো পরিণামে অর্থও থাকে না। তবে ভালো লাগা থাকে পুরোটাই। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাঝখানে ভাষার নবঅর্জিত শক্তির সংগঠন, যুক্তিবাদের বিসর্জন, আবেগের সমর্থন, মানুষের বহিরাঙ্গ অপেক্ষা অর্থাৎ তার মন-রহস্যকে গুরুত্বারোপ ছিল সুররিয়োলিজমের মুখ্য উদ্দেশ্য। সে দিক বিবেচনায় উৎপল বসুর কতিতাতেও অপার রহস্যময়তার প্রকাশ ঘটেছে। এ সময়টিই ছিল উৎপল বসুর জন্ম ও বেড়ে ওঠা। জীবনের অসারতা, অর্থহীনতা ও আশাহীনতা তার কাছে অর্থময় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আপাত অর্থহীনতায় হয়ে উঠেছিল তার সমকাল। যদিও সেই সত্য আজ অনেক বেশি প্রতিষ্ঠিত; অনেক বেশি অর্থহীন। এত সবকিছুর পরও উৎপল বসু রোমান্টিকমনস্ককতা এড়াতে পারেন না। তার কবিসত্তার মধ্যে চতুর তস্করের মতো লুকিয়ে থাকে অলীক স্বপ্নচারী প্রবল পুরুষ। রহস্যময় জগতে যার অধিষ্ঠান। বিশ্ব পরিম-লের জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত মানব এবং মানবেতর সবকিছু নিয়েই উৎপল বসু একক হয়ে ওঠেন। উৎপল বসুর কবিতায় একক সমকাল ও বস্তুনিচয় অনুপস্থিত।

আসলে মৃত্যুও নয় প্রাকৃতিক দৈব অনুরোধ।

যাদের সঙ্কেতে আমি যথাযথ সব কাজ ফেলে

যাবো দূর শূন্যপথেÑ তারা কেমন বান্ধব বলো

উৎপল বসুর কবিতা নারী ও পুরুষের সামষ্টিক চেতনার সমন্বয়ে ‘আমি’ ও ‘তুমি’ হয়ে ওঠে পরমপুরুষ। যে পুরুষ বসে থাকে অনন্ত রূপনগরে। সেই নগরের দিকে উৎপলের যাত্রার আকুতি। রূপনগরের ধুলোয় সবার নাম লেখা আছে। অবশ্য তার রূপনগরের অবস্থান আকাশ কিংবা ধুলায় নয়, মহাকালের সীমানায়। বস্তুগত সত্যতা তার কবিতায় অনুপস্থিত হলেও রয়েছে অতিসত্যের পটভূমি। তবে বাস্তবতার আঘাতে তার স্বপ্নচারিতা ভেঙে খানখান হয়ে যায়।

হে সত্তা হেমন্তলীন, পাতার ঔরসে

নির্বেদ শূন্যতায় ঝরে যাওয়া ত্যক্ত বিপুলতা,

পাটল খড়ের স্তূপ, অপরাহœ হতে টানা মেদুর কম্বল,

হে সত্তা, কুয়াশালীন, খিন্ন প্রাণীর মর্মে পৌঁছে দাও ভাষাÑ

উৎপল বসু কবিতার টোটালিটিকে মেনে চলেন না। সাম্প্রতিক বাংলা পোস্ট-মর্ডান কবিতার চরিত্র বিবেচনায় উৎপলের মধ্যে রয়েছে সর্বাগ্রে সর্বাধিক বৈশিষ্ট্যসমূহ। উৎপলের কবিতা কোজ এন্ডেড নয়Ñ ওপেন এন্ডেড। যে কোথাও থেকে তার কবিতা শুরু হতে পারে, যে কোথাও হতে পারে তার পরিসমাপ্তি। যে কারণে তার কবিতা নামের পাশাপাশি গাণিতিক সিরিয়ালে প্রকাশিত হয়েছে বেশি।

উৎপলের কবিতার কোনো একটি চরণ কিংবা চরণসমষ্টি আলাদা করে দেখা যায় না। তার সব বাক্য এবং সব চরণ হয়ে উঠে কবিতা। সম্পূর্ণতর কবিতা। এই কারণে যে তিনি যা লেখেন তা কখনো গদ্যে লেখা সম্ভব নয়। ছন্দের দাস না হয়েও তিনি এমন এক কৌশল প্রয়োগ করেছেন যেখানে সবটায় হয়ে উঠেছে কবিতা।

তোমাদের বাড়ি বড় দূরে। তারই আগে বহু বাদুড়ের

বিধ্বস্ত ফলের দেশ পার হয়ে এনেছি খবর

কোনোখানে, কোনো রাজ্যে এত শস্য হয়েছে পরের

কেবলই ঈর্ষা হলো, সন্দেহ, রগড়-

উৎপলের কবিতায় সংগীত, চিত্রকল্প ও শব্দ প্রয়োগের কুশলতা ধরা পড়েছে। উৎপলকে দুর্বোধ্য না বলে পরিশ্রমী ও বুদ্ধিদীপ্ত বলা শ্রেয়। তিনি কথা বলেন খুব পরিচিত শব্দে কিন্তু অপরিচিত ভাষায়। তার কবিতায় আপাত অর্থহীনতার মধ্যেও রয়েছে দেশকাল ও মহাকালের ইতিহাস; মূলত জীবনানন্দ দাশ যাকে বলতেন ‘মহাকালের সময় চেতনা।’ মানুষের বেঁচে থাকা পুনর্জন্মবাদ ও সমকালের কাহিনির বিস্তার ও বিকাশ তার কবিতায় ধরা পড়েছে। তার কবিতায় উঠে এসেছে বেদনার মুদ্রা ও গভীর গভীরতর অনুভূতি। যে কারণে তার কবিতা হয়ে উঠেছে প্রবল ইতিহাসচেতনা। প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘চৈত্রে রচিত কবিতা’র উৎসর্গ পত্রেই লিখেছেনÑ

পাবে আমাকেও । বাদার জঙ্গলে

এক পতুর্গিজ অশ্বতর তোমাকে দেখাবে

আমি ও হেঁতাল কাঁটা ও-পশুর মাংসে বিঁধে আছি।

লৌহকণার গান শুনে যাও। শ্বেতকণিকার ক্ষিপ্ত নৃশংসতা শোনো।

বিষÑ যা চোখ নেই, বৃদ্ধি আছে, খসে পড়া আছে,

নেই ত্বক, শুধু ঝুলন্ত প্রদর আছে, পুঁজ আছে,

-একে নমস্কার করো।

তবে অর্থের দিক দিয়ে জীবনানন্দের চেয়ে বিষ্ণুদের সঙ্গে উৎপলে মানস-সাজুয্য বেশি। আপাত অর্থহীনতা মূলত আমাদের উপলব্ধিজাত সমস্যা। তার চেতনাসমূহ যেভাবে ধরা দেয় তা সমন্বিত হতে হয়তো আমাদের কাছে সময় নিয়ে থাকবে। তবে একজন পরিশ্রমী পাঠক একদিন উৎপলের কবিতা আবিষ্কার করতে পারবেন। এ কথাও ঠিক আবিষ্কারের নয়, অনুভবের। তাছাড়া আগেই বলা হয়েছে, উৎপলের কবিতা বাণী নয়, সুরপ্রধান। বাণীর মাহাত্ম্য আমাদের কাছে ধরা না দিলেও সুরের আনন্দ আমাদের বঞ্চিত করে না। তবে বিষ্ণুদের যাত্রা ছিল নিঃসঙ্গ হৃদয় থেকে জনসমুদ্রে আর উৎপল জনসমুদ্র থেকে নিঃসঙ্গ হৃদয়ের দিকে।

জীবনানন্দ দাশ যে গভীর কবিতা রচনার সূচনা করেছিলেন পঞ্চাশ ও তার পরবর্তীকালের প্রধান কবিরা কখনো প্রত্যক্ষ এবং কখনো পরোক্ষভাবে সে পথ মাড়িয়ে গেছেন। এমনকি শক্তি, বিনয়, শামসুর রাহমান থেকে শুরু করে আজকের জয় পর্যন্ত সে পথে হেঁটে গেছে প্রত্যক্ষ বিক্রমে। কিন্তু উৎপলের যাত্রা অনেক বেশি গোপন লুকানো। উৎপল বসুর কবিতায় আছে একই সঙ্গে বিমুগ্ধ ও হতবুদ্ধি করার ক্ষমতা।

তবে অর্থের দিক দিয়ে জীবনানন্দের চেয়ে বিষ্ণুদের সঙ্গে উৎপলে মানস-সাজুয্য বেশি। আপাত অর্থহীনতা মূলত আমাদের উপলব্ধিজাত সমস্যা। তার চেতনাসমূহ যেভাবে ধরা দেয় তা সমন্বিত হতে হয়তো আমাদের কাছে সময় নিয়ে থাকবে। তবে একজন পরিশ্রমী পাঠক একদিন উৎপলের কবিতা আবিষ্কার করতে পারবেন। এ কথাও ঠিক আবিষ্কারের নয়, অনুভবের। তাছাড়া আগেই বলা হয়েছে, উৎপলের কবিতা বাণী নয়, সুরপ্রধান। বাণীর মাহাত্ম্য আমাদের কাছে ধরা না দিলেও সুরের আনন্দ আমাদের বঞ্চিত করে না। তবে বিষ্ণুদের যাত্রা ছিল নিঃসঙ্গ হৃদয় থেকে জনসমুদ্রে আর উৎপল জনসমুদ্র থেকে নিঃসঙ্গ হৃদয়ের দিকে।

জীবনানন্দ দাশ যে গভীর কবিতা রচনার সূচনা করেছিলেন পঞ্চাশ ও তার পরবর্তীকালের প্রধান কবিরা কখনো প্রত্যক্ষ এবং কখনো পরোক্ষভাবে সে পথ মাড়িয়ে গেছেন। এমনকি শক্তি, বিনয়, শামসুর রাহমান থেকে শুরু করে আজকের জয় পর্যন্ত সে পথে হেঁটে গেছে প্রত্যক্ষ বিক্রমে। কিন্তু উৎপলের যাত্রা অনেক বেশি গোপন লুকানো। উৎপল বসুর কবিতায় আছে একই সঙ্গে বিমুগ্ধ ও হতবুদ্ধি করার ক্ষমতা।

উৎপলকুমার বসু : ম্যাজিক্যাল ফর্মের নির্মাতা

বীরেন মুখার্জী

জীবনানন্দ পরবর্তী মধ্য পঞ্চাশের কবি উৎপলকুমার বসু। কবিতাকে যিনি জীবনের অনন্ত-মাধুরী হিসেবে দেখতে চেয়েছেন। প্রথম পাঠে তার কবিতা খাপছাড়া মনে হতে পারে কিন্তু গভীর পাঠে যে মাধুর্য উঠে আসে- তা সপ্রাণ। সৎ পাঠক মননের রসদ খুঁজতে জীবনভর যে আলোকের সন্ধান করেন অথবা যে শুদ্ধ আলো জাগিয়ে তোলে চৈতন্যের সবকটি দরজা; সে আলো বিকিরিত হয় উৎপলকুমার বসুর কবিতায়। কবির ‘চৈত্রে রচিত কবিতা’ (১৯৬১), ‘পুরী সিরিজ’ (১৯৬৪), ‘আবার পুরী সিরিজ’ (১৯৭৮), ‘লোচনদাস কারিগর’ (১৯৮২), ‘খণ্ডবৈচিত্র্যের দিন’ (১৯৮৬), ‘সলমাজরির কাজ’ (১৯৯৫), ‘কহবতীর নাচ’ (১৯৯৭), ‘নাইট স্কুল’ (১৯৯৯), ‘টুসু আমার চিন্তামণি’ (২০০০) কবিতাগ্রন্থ থেকে শুরু করে অগ্রন্থিত কবিতায়ও ছড়িয়ে রয়েছে এই দ্যুতিময়তা। গভীর অন্ধকারে তার কবিতা যেন হীরকখণ্ডের মতোই দীপ্যমান।

‘আমি জলের ভিতর ডুব দিয়ে যে-সব মাছগুলিকে দেখতে পাই

তাদের নাম জানি না-কিন্তু জানি তুমি বহুদিন দেশ ছেড়ে চলে গেছ

জলের উপর ঝরছে পাতা-তার উপর ভাসছে মাছ-তার উপর উড়ছে নিশান

নিঃসঙ্গতায় এবং তোমার অনুপস্থিতির সুযোগে।’

জলের মতো নিঃসঙ্গ হেঁটে গেছেন কবি উৎপলকুমার বসু, আর চলার পথের দৃশ্যমান বস্তুসত্য এবং ভাবসত্যকে কবিতার উপজীব্য করার চেষ্টা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতা যেমন ঈশ্বরের নিমিত্তে সঁপে দেয়া অধাত্ম্যগুচ্ছ, আবার জীবনানন্দ দাশের কবিতাও মাদকতাপূর্ণ। জীবনানন্দের কবিতা মগজে তেমন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না সত্য, কিন্তু হৃদয়কে আলোড়িত করে। জীবনানন্দ দাশ কবিতার ভাষায় এমন এক মোহময় শব্দের জাল বুনেছেন, যা পাঠককে মোহিত করে। সাহিত্যের পাঠকমাত্রই বোধকরি স্বীকার করবেন বাংলা কাব্যসাহিত্যের এই দুই দিকপাল ইউরোপ থেকেই কাব্যের রসদ সংগ্রহ করে তা বাংলায় পরিবেশন করেছেন। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বাংলা কবিতা বর্তমানে যেখানে দাঁড়িয়ে তা মূলত ইউরোপীয়-বাংলা কবিতারই মিশ্ররূপ। উৎপলকুমার বসুও এ ট্রেন্ডের বাইরে নন। তবে তিনি প্রচলিত ট্রাডিশনকে ভেঙে নিজের মতো করে গতি দিয়েছেন, ফলে তার কাব্যভাষা হয়ে উঠেছে ম্যাজিক্যাল। তিনি বুঝেছিলেন, শব্দ-ভাষা এমন এক বলয়বিশ্বের সৃষ্টি করে যা শেষ পর্যন্ত আবেগ ও বৌদ্ধিকতায় গিয়ে ঠেকে। এই বোধ আর আবেগ-দুইয়ের মিশ্রণে উৎপলকুমার বসুর কবিতা এমন উচ্চতাপ্রাপ্ত হয়, উৎপলকুমার বসুর কবিতার শব্দ-কুশনে যে সসম্ভ্রম আমন্ত্রণ, তা কবিতায় বিস্ময় উপলব্ধির সহায়ক। এ ছাড়া তার কবিতার ধ্বনির স্বচ্ছতা, সহজ নির্মাণ ও স্বতন্ত্র্য শৈলীর কারণে পাঠক অনায়াসে সংক্রমিত হয়। একটি কবিতা উল্লেখ করলে বিষয়টি সহজে বোধগম্য হতে পারে-

‘কাল সকালে গাড়ি আসবে। আমরা রাজনারাণপুর যাব। হয়ত সেখানে দেখতে পাব উইডিবি। আলকাতরা-মাখানো বাড়ির দেয়াল। জমিদারবাটীর সিঁড়িতে যে-ধরনের শ্যাওলা জমে থাকে তা-নিয়ে আমার গবেষণা খানিকটা এগোবে। ছিল বটে সে-সব দিন-বলতে বলতে আমাদের চোখ কালোপাখির ছায়ায় ভরে যাবে। কাঁদছ কেন গা তোমরা? তোমাদের হল-টা কী? স্থানীয় লোকেদের এসব প্রশ্নের জবাব আমরা আগে থেকেই গাড়িতে যেতে যেতে স্থির করব।’

কবির কাব্যভাষা সার্বভৌমরূপে গণ্য হয় তখন, কবি যখন তার পূর্বসূরিদের কাব্যভাষা থেকে নিজেকে পৃথকভাবে উপস্থাপনের কৃতিত্ব অর্জন করেন। কাব্যসৃষ্টিতে কল্পনাশক্তির প্রখরতা যেমন স্বীকৃত তেমনি, ‘কবিচিত্তের চেতন ও অবচেতন শক্তিসমূহ এক আলোকসম্ভব মুহূর্তে তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে সংহত আকার লাভ করে’ (কবিতায় ক‚টত্ব, অশ্রæকুমার শিকদার) ইমেজের সৃষ্টি করে। এই ইমেজও অনেকাংশে কাব্যভাষা পৃথকীকরণে নিয়ামকের ভূমিকা পালন করে। তাছাড়া বাংলা কবিতা প্রকৃতিসম্ভূত হিসেবেও বিবেচনা করা হয়। উৎপলকুমার বসুও নিসর্গ-সৌন্দর্য মন্থন করে কবিতার ছত্রে ছত্রে নিসর্গপ্রেমের কথা

অম্লান বদনে বর্ণনা করেছেন।

‘কোথাও নেমেছে বৃষ্টি

কাল রাতে, এই দেশে নয়, আমরা লোভের শিকার,

মাটি-পৃথিবীর নর, ভূকম্পিত প্রকৃতির নারী, তবু পরাধীন নই, নই

ঋণগ্রস্ত, দায়দাস, বাতাস বইছে দূর লোকালয়ে জলকণাবাহী,

আজ প্রাচীরে দ্বারস্থ আমরা, আমাদের প্রবেশের অনুমতি নেই,

ও ফটকের বাইরে দাঁড়িয়ে-থাকা মানুষজনের মধ্যে আমিও আছি,

ওখানেই অস্তিত্ব আমার-’

শব্দ-ভাষা নিয়ে খেলা কবির দৈনন্দিন কাজ হলেও, কবিমাত্রই যে ‘ভাষার শাসক’ একথা জোর দিয়ে বলা যায় না। যখন একুশ শতকে এসেও মনে হয় কবিতা লিখিয়েদের অধিকাংশই সম্মিলিতভাবে ‘একটিমাত্র কবিতা’ লেখার কসরত করে চলেছেন, তখন কাউকে সার্বভৌম কবি হিসেবে শনাক্তের কাজটি দুরূহ হয়ে ওঠে। বলা বাহুল্য, বাংলা কবিতায় ত্রিশের কবিদের আধুনিকতা, পৃথক কাব্যভাষা থেকে শুরু করে ইউরোপীয় কাব্যের প্রভাব ও প্রকরণ এখনো বাংলা কবিতাকে আবিষ্ট করে রেখেছে, সেখানে মাত্র এক দশক পরে কাব্যচর্চায় এসেই উৎপলকুমার বসু নিজস্ব পথে হেঁটেছেন। কবিতার প্রয়োজনে ভাষাকে যেমন শাসন করেছেন, তেমনি অতিকথন ঝেড়ে ভাষার পরিমিত ব্যবহার করেছেন। অতিব্যবহারের আড়ষ্টতা কাটিয়ে যেসব প্রচল শব্দ তিনি অসামান্য দক্ষতায় কবিতায় প্রতিস্থাপন করেছেন তা এক মিজিক্যাল ফর্মেরই নির্দেশক। এভাবে তার কবিতা পাঠকের কাছে এক বিস্ময় আর রহস্যের আধার হিসেবেই আবির্ভূত হয়।

‘জড়তা নামছে, ঋষি, এসো ভাইবোনেদের ডাকি।

পড়ার টেবিলটুকু ওখানেই পাতা থাক যাতে সহজে নাগাল পাই-

যাতে দ্রুত লিখে যেতে পারি কেমন লাগল আজ এ-বেলার

আভ্যন্তরীণ শান্ত রক্তপাত-শ্রবণ কিভাবে নিল

দূর তরুলতাহীন শূন্য থেকে ভেসে আসা কবিদের বৃন্দগান-’

কবি উৎপলকুমার বসু সম্পর্কে মৃদুল মাহবুব-এর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য-‘শিল্প বা কবিতা যে শেষ অবধি ফর্মের ডিলিং, এর থেকে বেশি কিছু নয় তারই অগণন উদাহরণ তার সবকটি বই, লেখাপত্র। …ভাষা যে বদলায়, সেই বদলের শেষতম উজ্জ্বল উদাহরণও কিন্তু তিনি নন; কেননা তিনি যে নভোছক আর নভোযান রেখে গেছেন ভাবী কবি আর পাঠকের জন্য, সেই অশ্রæত নব লেখনী কবিতাকে বদলে দেয়ার জ্বালানি দেয়ার জন্য যথেষ্ট। এভাবেই তিনি ভাষার শাসক। তার কবিতার মধ্যে তিনি রেখে গেছেন রেজারেকশনের সূত্র আর শক্তি।’ তিনি যখন ‘কহবতীর নাচ’ কবিতায় বলেন, ‘দু-হাত শূন্যে তুলে কেঁদে উঠি’, ‘প্রভু, ওটা আমাকেই দিতে হবে।’/লোকে প্রচণ্ড আমোদ পায়-বলে, ‘তোর আমড়াগাছির যেন শেষ নাই, আবার দেখা তো দিকি ঐ খেলা’, আমি আবারো দেখাই’ বলেন তখন তিনি যে ভাষার শাসক হিসেবে সার্থক, সে ব্যাপারেও বোধ করি সংশয় জাগে না। উৎপলকুমার বসুর অধিকাংশ কবিতা এই যুক্তির সাক্ষ্যবহ। এ প্রসঙ্গে তার ‘খণ্ডবৈচিত্র্যের দিন’ কাব্যের ‘সংসার’ কবিতা থেকে উদ্ধৃতি দেয়া যেতে পারে-

‘জর্দালতায় তুমি পানপাখি বসে আছে, ঠোঁট লাল, সবুজ পালকে

সুপুরি লুকানো আছে, পায়ে বিষ্ঠা, চুনাদাগ। তোমার স্বাতন্ত্র্য বলে

কিছু নেই, জেদ আছে, খোঁড়াখুঁড়ি আছে,

মাটির অল্প নিচে রাঙা আলু, প্রকৃতিতে যথার্থ হেঁসেল, উপরে আগুন,

নুনজল বাতাসে ফুটেছে-’

কবিতার ভাষা কালে কালে পরিবর্তিত হয়েছে। ‘চর্যাপদ’কে বাংলা কাব্য-কলার আদিরূপ ধরে বিবেচনা করে সাম্প্রতিক সময়ের কবিতার দিকে দৃষ্টি দিলে এই সাক্ষ্য পাওয়া যায়। কিন্তু ভাষার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যে আবিষ্কার, তা কবির সক্ষমতার ওপরই নির্ভর করে। পঞ্চাশের কবিরা তিরিশের ট্রেন্ড ভাঙার চেষ্টা যে একেবারে করেননি তেমনটি নয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে কয়েকজন বারবার নিজেকে অতিক্রম করে ‘স্বতন্ত্র’ হয়েছেন-কবি উৎপলকুমার বসু তাদের অন্যতম। ‘চলমান বাংলা কবিতা বলে যা প্রচলিত সেই প্রচলনটাকে চূড়ান্ত নৈর্ব্যত্তিক জায়গা থেকে দেখার সুযোগতো উৎপলকুমার বসুই তৈরি করে দিলেন।’ ফলে চলমান ট্রাডিশনের বাইরে গিয়ে, ‘বহুদিনের চর্চায় গড়ে ওঠা আমাদের ইন্দো-ইউরোপীয় বাংলা সাহিত্যে উৎপলকুমার বসু সেই নাম যিনি অন্তত একশ বছর নতুন লেখার প্রেরণা দিবেন নতুন কবিদের’ এ কথা বিশ্বাসের সঙ্গে বলা যেতে পারে।

প্রকৃত জীবনরসিক কবি কালের মর্মরে বেজে ওঠার পাশাপাশি সমকালের আয়নায় নিজেকে বার বার মিলিয়ে নেন। পুনর্বার আত্মজিজ্ঞাসায় খুঁজে পেতে চেষ্টা করেন চৈতন্যদয়ের সদর দরজা। ফলে কবিতার অভিব্যক্তিতে ফুটে উঠে সত্য ও আত্মদহনের রসায়ন। সমর্থ কবি তার মর্ম বোঝেন, যেমনটি বুঝেছিলেন জীবনানন্দ। তাই মৃত্যুর পরে হলেও তার কবিতা পাঠক-গবেষক-আলোচকের সামনে সম্ভ্রম নিয়েই হাজির হয়েছে। সঙ্গত কারণে একথা বলা বোধ করি বাহুল্য নয় যে, ম্যাজিক্যাল ফর্মে কবিতা নির্মিতির কারণে উৎপলকুমার বসুর কবিতা যুগে যুগে পাঠক হৃদয়ে সসম্মানে জেগে থাকবে।

‘কোথাও নেমেছে বৃষ্টি

কাল রাতে, এই দেশে নয়, আমরা লোভের শিকার,

মাটি-পৃথিবীর নর, ভূকম্পিত প্রকৃতির নারী, তবু পরাধীন নই, নই

ঋণগ্রস্ত, দায়দাস, বাতাস বইছে দূর লোকালয়ে জলকণাবাহী,

আজ প্রাচীরে দ্বারস্থ আমরা, আমাদের প্রবেশের অনুমতি নেই,

ও ফটকের বাইরে দাঁড়িয়ে-থাকা মানুষজনের মধ্যে আমিও আছি,

ওখানেই অস্তিত্ব আমার-’

শব্দ-ভাষা নিয়ে খেলা কবির দৈনন্দিন কাজ হলেও, কবিমাত্রই যে ‘ভাষার শাসক’ একথা জোর দিয়ে বলা যায় না। যখন একুশ শতকে এসেও মনে হয় কবিতা লিখিয়েদের অধিকাংশই সম্মিলিতভাবে ‘একটিমাত্র কবিতা’ লেখার কসরত করে চলেছেন, তখন কাউকে সার্বভৌম কবি হিসেবে শনাক্তের কাজটি দুরূহ হয়ে ওঠে। বলা বাহুল্য, বাংলা কবিতায় ত্রিশের কবিদের আধুনিকতা, পৃথক কাব্যভাষা থেকে শুরু করে ইউরোপীয় কাব্যের প্রভাব ও প্রকরণ এখনো বাংলা কবিতাকে আবিষ্ট করে রেখেছে, সেখানে মাত্র এক দশক পরে কাব্যচর্চায় এসেই উৎপলকুমার বসু নিজস্ব পথে হেঁটেছেন। কবিতার প্রয়োজনে ভাষাকে যেমন শাসন করেছেন, তেমনি অতিকথন ঝেড়ে ভাষার পরিমিত ব্যবহার করেছেন। অতিব্যবহারের আড়ষ্টতা কাটিয়ে যেসব প্রচল শব্দ তিনি অসামান্য দক্ষতায় কবিতায় প্রতিস্থাপন করেছেন তা এক মিজিক্যাল ফর্মেরই নির্দেশক। এভাবে তার কবিতা পাঠকের কাছে এক বিস্ময় আর রহস্যের আধার হিসেবেই আবির্ভূত হয়।

‘জড়তা নামছে, ঋষি, এসো ভাইবোনেদের ডাকি।

পড়ার টেবিলটুকু ওখানেই পাতা থাক যাতে সহজে নাগাল পাই-

যাতে দ্রুত লিখে যেতে পারি কেমন লাগল আজ এ-বেলার

আভ্যন্তরীণ শান্ত রক্তপাত-শ্রবণ কিভাবে নিল

দূর তরুলতাহীন শূন্য থেকে ভেসে আসা কবিদের বৃন্দগান-’

কবি উৎপলকুমার বসু সম্পর্কে মৃদুল মাহবুব-এর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য-‘শিল্প বা কবিতা যে শেষ অবধি ফর্মের ডিলিং, এর থেকে বেশি কিছু নয় তারই অগণন উদাহরণ তার সবকটি বই, লেখাপত্র। …ভাষা যে বদলায়, সেই বদলের শেষতম উজ্জ্বল উদাহরণও কিন্তু তিনি নন; কেননা তিনি যে নভোছক আর নভোযান রেখে গেছেন ভাবী কবি আর পাঠকের জন্য, সেই অশ্রæত নব লেখনী কবিতাকে বদলে দেয়ার জ্বালানি দেয়ার জন্য যথেষ্ট। এভাবেই তিনি ভাষার শাসক। তার কবিতার মধ্যে তিনি রেখে গেছেন রেজারেকশনের সূত্র আর শক্তি।’ তিনি যখন ‘কহবতীর নাচ’ কবিতায় বলেন, ‘দু-হাত শূন্যে তুলে কেঁদে উঠি’, ‘প্রভু, ওটা আমাকেই দিতে হবে।’/লোকে প্রচণ্ড আমোদ পায়-বলে, ‘তোর আমড়াগাছির যেন শেষ নাই, আবার দেখা তো দিকি ঐ খেলা’, আমি আবারো দেখাই’ বলেন তখন তিনি যে ভাষার শাসক হিসেবে সার্থক, সে ব্যাপারেও বোধ করি সংশয় জাগে না। উৎপলকুমার বসুর অধিকাংশ কবিতা এই যুক্তির সাক্ষ্যবহ। এ প্রসঙ্গে তার ‘খণ্ডবৈচিত্র্যের দিন’ কাব্যের ‘সংসার’ কবিতা থেকে উদ্ধৃতি দেয়া যেতে পারে-

‘জর্দালতায় তুমি পানপাখি বসে আছে, ঠোঁট লাল, সবুজ পালকে

সুপুরি লুকানো আছে, পায়ে বিষ্ঠা, চুনাদাগ। তোমার স্বাতন্ত্র্য বলে

কিছু নেই, জেদ আছে, খোঁড়াখুঁড়ি আছে,

মাটির অল্প নিচে রাঙা আলু, প্রকৃতিতে যথার্থ হেঁসেল, উপরে আগুন,

নুনজল বাতাসে ফুটেছে-’

কবিতার ভাষা কালে কালে পরিবর্তিত হয়েছে। ‘চর্যাপদ’কে বাংলা কাব্য-কলার আদিরূপ ধরে বিবেচনা করে সাম্প্রতিক সময়ের কবিতার দিকে দৃষ্টি দিলে এই সাক্ষ্য পাওয়া যায়। কিন্তু ভাষার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যে আবিষ্কার, তা কবির সক্ষমতার ওপরই নির্ভর করে। পঞ্চাশের কবিরা তিরিশের ট্রেন্ড ভাঙার চেষ্টা যে একেবারে করেননি তেমনটি নয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে কয়েকজন বারবার নিজেকে অতিক্রম করে ‘স্বতন্ত্র’ হয়েছেন-কবি উৎপলকুমার বসু তাদের অন্যতম। ‘চলমান বাংলা কবিতা বলে যা প্রচলিত সেই প্রচলনটাকে চূড়ান্ত নৈর্ব্যত্তিক জায়গা থেকে দেখার সুযোগতো উৎপলকুমার বসুই তৈরি করে দিলেন।’ ফলে চলমান ট্রাডিশনের বাইরে গিয়ে, ‘বহুদিনের চর্চায় গড়ে ওঠা আমাদের ইন্দো-ইউরোপীয় বাংলা সাহিত্যে উৎপলকুমার বসু সেই নাম যিনি অন্তত একশ বছর নতুন লেখার প্রেরণা দিবেন নতুন কবিদের’ এ কথা বিশ্বাসের সঙ্গে বলা যেতে পারে।

প্রকৃত জীবনরসিক কবি কালের মর্মরে বেজে ওঠার পাশাপাশি সমকালের আয়নায় নিজেকে বার বার মিলিয়ে নেন। পুনর্বার আত্মজিজ্ঞাসায় খুঁজে পেতে চেষ্টা করেন চৈতন্যদয়ের সদর দরজা। ফলে কবিতার অভিব্যক্তিতে ফুটে উঠে সত্য ও আত্মদহনের রসায়ন। সমর্থ কবি তার মর্ম বোঝেন, যেমনটি বুঝেছিলেন জীবনানন্দ। তাই মৃত্যুর পরে হলেও তার কবিতা পাঠক-গবেষক-আলোচকের সামনে সম্ভ্রম নিয়েই হাজির হয়েছে। সঙ্গত কারণে একথা বলা বোধ করি বাহুল্য নয় যে, ম্যাজিক্যাল ফর্মে কবিতা নির্মিতির কারণে উৎপলকুমার বসুর কবিতা যুগে যুগে পাঠক হৃদয়ে সসম্মানে জেগে থাকবে।

ধাতুফলক থেকে আকাশশিখরের কবি

পিয়াস মজিদ

‘স্মরণ, সন্দীপন’ কবিতায় সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতি তর্পণ করে উত্পলকুমার বসু (১৯৩৯-২০১৫) লিখেছিলেন—

‘মৃত্যুর পরে আর উড়ে যেতে বিঘ্ন কোথায়?

বিশাল আকাশ আছে, আছে নীল রৌদ্ররেখা বিষুবের,

আছে স্থাপত্য ও রাজপুরুষের মূর্তি, অঙ্গুলিনির্দেশকারী,

স্তম্ভিত মরণ, ঐ দিকে যাওয়া যেতে পারে, ঐ সম্ভাবনা

নতুন বিহগ-পথ খুলে দেয় যা আসলে আকৃতির,

আহ্লাদের, পুনরুজ্জীবনের।’

এভাবে মৃত্যুকেও এক সম্ভাবনা-শাশ্বতরূপে যিনি আবিষ্কার করেন, কবিতার বহুবিস্তারি পথমালা আবিষ্কারণ বোধ করি তাঁকেই সাজে। নিজের কবিতাসংগ্রহের ভূমিকায় তিনিই বলতে পারেন অবলীলায়—লোকসিদ্ধির মরচে পড়া মোকাম নয়, পুঁজপ্রদরময় ভীষণ এক খসে পড়া পরিসরে তাঁকে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। এমনই উত্পল বসু। এই সেলফি-শাসিত ক্ষণিকা পৃথিবীতে যাঁর অতি-ভিতরগত কবিতাতাঁতের সৌন্দর্য আমাদের ছেড়ে চলে যায় বটে। ‘চৈত্রে রচিত কবিতা’, ‘পুরী সিরিজ’, ‘আবার পুরী সিরিজ’, ‘লোচনদাস কারিগর’, ‘খণ্ডবৈচিত্র্যের দিন’, ‘সলমা-জরির কাজ’, ‘সুখ-দুঃখের সাথী’, ‘কহবতীর নাচ’, ‘নাইটস্কুল’, ‘টুসু আমার চিন্তামণি’, ‘মীনযুদ্ধ’, ‘বক্সীগঞ্জে পদ্মাপারে’, ‘পিয়া মন ভাবে’, ‘বেলা এগারোটার রোদ’, ‘অন্নদাতা যোসেফ’, ‘হাঁসচলার পথ’ ইত্যাদি বিভিন্ন বইয়ে, পুস্তিকায় ও সংগ্রহে বিস্তীর্ণ কবিতাগুচ্ছে দৃশ্যমান বস্তুপুঞ্জের মর্মে নিহিত শ্বাসমহলকে যেন অক্ষরের অবয়ব দিয়েছেন তিনি। প্রথাজর্জর নন্দনের নিকুচি করে, প্রচল প্রকরণের সীমানা ভেঙে উত্পল বসু মানবীয় অভিজ্ঞতার অতিচেনা স্তরকে এক অভাবিত রূপকুশলতায় কবিতা করে তুলেছেন। ধাতুফলক থেকে আকাশশিখর সবই তাঁর কাছে ছিল অনিবার্য কবিতা। প্রথম বই নিয়ে ব্যক্ত এক অনুভূতিতে ধরা দিয়েছে তাঁর কবিতার ঘরসংসারের সদস্যদের নাম খতিয়ান—

‘দেয়ালে টাঙানো মলিন ম্যাপের কথা স্মরণে আসে। ঝুলছে ছবির ক্যালণ্ডার। পাতা ছেঁড়া। বহু পুরনো বছরের। এবং আছে স্থিরচিত্র। উনুনের ধোঁয়া-কালো দেওয়ালে কাচ-বাঁধাই কাঠের ফ্রেম। গোল চাকার মতো বৃত্তের ভিতরে বৃত্ত, তারপর একে একে ছোট হয়ে-আসা, ঘন এবং ধূসর হতে-থাকো, বালি কাগজের সঙ্গে একাত্ম আলেখ্য- কাশী বিশ্বনাথ, জগন্নাথদেব, শ্রীদ্বারকা, মক্কার কালো পাথর, শশিভূষণ তাজমহল, দূরে আকাশের কোনা ঘেঁষে উর্দু বাক্য, সংস্কৃত সুভাষিত, অক্ষরের শস্য, পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে, হিমালয়ে সুপ্রভাত, বিন্ধ্যের সূর্যাস্ত, মরুভূমির নিদ্রাহীনতা।

ঐ সবই কি আমার প্রথম বই নয়? লিপিকার হয়ে- ওঠার প্রথম সংস্করণ কি ঐসব অনুশীলনী নয়?...’

কবিতাজীবনের প্রারম্ভপর্বেই জীর্ণ-পুরাতনের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছে। হাংরি প্রজন্ম আন্দোলনের আভায় নিকষিত ছিল তাঁর কবিতাচিন্তা ও প্রকাশভঙ্গি। এই আন্দোলনসূত্রে ১৯৬৪-তে তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা পর্যন্ত জারি হয়; ফলত যোগমায়া কলেজের অধ্যাপনা থেকে নিষ্কৃতি দেয়া হয় তাঁকে। কবিতা লেখা থেকে সাময়িক বিরতি নিয়েছেন বটে কিন্তু কবিতার জন্য কোনো আপোষরফায় স্বাক্ষর করেননি। ভূতাত্ত্বিক জরিপ ছিল তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক অধ্যয়নের বিষয়। দেশে-বিদেশে এই বিষয়ে নিবিড় অধ্যয়ন তাঁকে উপহার দিয়েছে কবিতাভিজ্ঞতার নতুনতর বলয়। বলা হয়—কবির জন্য কোনো অভিজ্ঞতাই ঊন বা গুরুত্বহীন নয়; উত্পল ভূতাত্ত্বিক জরিপের কলাকঠামো অনুধাবনের গোপন-গহন গভীর নির্জনপথে নিক্ষেপ করলেন তাঁর প্রখর কবিতাদৃষ্টির রঞ্জন। তাই সমসাময়িকের সহস্র ভিড়ে শুরু থেকেই তাঁকে আমরা পাই যেন এক নিরালা-নিঃসঙ্গ দ্বীপের মতো। যুগপত্ আপন অভিশাপে ও মহিমায় যেন ক্রমশ উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়েছেন তিনি।

প্রথম কবিতা বই ‘চৈত্রে রচিত কবিতা’র (১৯৬১) ‘নবধারাজল’-য়ে যে কবি বলেন—‘আমি তোমার স্বপ্নে-পাওয়া আঙুল/ স্পর্শ করি জলের অধিকারে’ সে কবি তারপর বাংলা কবিতাসমুদ্রে নবধারাজলের মতোই ১৯৬৪-তে সমুপস্থিত তাঁর বিধ্বংসী-স্বর্ণালী ‘পুরী সিরিজ’ নিয়ে। বইয়ের শেষ প্রচ্ছদে মুদ্রিত বিজ্ঞাপন-ভাষ্যের মতো এতে ‘সমুদ্র, বামন, তাঁতকল, শিকারি, সতী, নপুংসক, মিসিবাবা, এয়ারোড্রোম, সূঁচ ও আত্মা, রণরক্ত ও সন্ধ্যাবাতাস, কৈবল্য ও ঈশ্বরোপাসনার কথা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। পাঠকের ব্যক্তিগত আনন্দের জন্য এক নিষিদ্ধ পারমাণবিক চুল্লি খুলে দেখানো হলো এই গ্রন্থে।’ না, কোনো আলঙ্করিক বচন না, প্রকৃতই এক পারমাণবিক চুল্লির প্রস্তাবনা যেন ‘পুরী সিরিজ’-এর এইসব কবিতা। এই একটি বইয়েই যেন এক অনন্য প্রভাবরেখা তৈরি হলো বাংলা কবিতায়। কোনো ধারাবাহিকতার ফসল হিসেবে সীমাবদ্ধ করা যাবে না পুরী সিরিজ-এর তাত্পর্য, কারণ পুরী সিরিজ নিজেই হয়ে উঠল এক বলবান ধারা। তিনি দেখালেন কবিতায় কেন্দ্রীয় গ্রন্থনা কিংবা কেন্দ্রচ্যুত মুহুর্মুহু চুরমারের অভিজ্ঞতা উভয়ই সমান যদি তা শেষ পর্যন্ত কবিতা হয়ে ওঠে। বহির্বাস্তবিক নিসর্গ—রোদছায়া, আলোহাওয়া, তরু ও তৃণলতা এবং বৃহত্ প্রাণীবিশ্ব তাঁর কবিতায় পেয়েছে অভাবিত ব্যঞ্জনা। দৃশ্যবাস্তবের অন্তর্মহলে এমনই এক অতিদৃশ্যের দেখা পেলেন তিনি যেখানে— ‘জলের রং লৌহমরিচার শিকলের মতো লাল।’ আর এই দর্শনের অভিজ্ঞান কবিকে ছুঁড়ে দেয় আরো গভীর আত্মজিজ্ঞাসায়—‘ভিখারির ছলে মিশে আমি কি শুনিনি/ জলের গভীরে রুদ্ধ শৃঙ্খলের ধ্বনি!’

রুদ্ধ জলগভীরের ধ্বনিমালা ভাঙতে ভাঙতে অতঃপর—চাঁদ দেখে তাঁর মনে পড়ে যায় কেন্দ্রীয় কৃষি সমবায়, শান্তি বেগমকে একা উঠে যেতে দেখেন নভবাথরুমে, প্রিয়তমার চুলের ভিতরে দেখলেন ভারতীয় ভূমিজরিপের যন্ত্রগুলো শুয়ে থাকে, তাজমহলের গায়ে বসে থাকতে দেখেন রাজসিক শকুন। শুনলেন গাছে গাছে কোকিল ‘কোকেইন কোকেইন’ বলে ডাকছে আর তাঁর স্বপ্নের ভিতর দিয়ে চলে যেতে থাকে আরোহীবিহীন পদ্মাবোট। জীবন ও কবিতা উত্পল বসুর কাছে অভেদার্থে ধরা দেয়। তাই পুরী সিরিজ-এর শেষ কবিতায় আমরা পড়ে থাকি—‘তোমার ব্যক্তিগত বসন্তদিনের চটি হারিয়েছ বাদামপাহাড়ে।/ আমার ব্যক্তিগত লিখনভঙ্গিমা আমি হারিয়েছি বাদামপাহাড়ে।’

জীবন ও লেখনভঙ্গি উভয়ের ভেতর অবলুপ্ত বসন্তের আশঙ্কা দেখেও কবিপ্রত্যয়—‘প্রিয় হে, সবুজ ফল/ তোমাকে কঠিন হতে/ দেব না...’

বসন্তে ব্যাপক কোনো লতার আড়াল থেকে গোপন পল্লবজাল সরিয়ে নির্ভয়ে ‘কুহু’ ডাক দিতে যিনি একদা ‘মূর্খ’-এর ভূষণ চেয়েছেন সেই কবি উত্পল বসু ‘লোচনদাস কারিগর’, ‘খণ্ডবৈচিত্র্যের দিন’-এ উপনিবেশি সময়ে রাজপুরুষের ছায়া ক্রমশ লম্বা হতে দেখে হূদয়কে করেছেন রণনিমিত্ত। প্রসূতিশালায় দেখেছেন ধাত্রি-প্রেতের আনাগোনা, ফরাসি বিপ্লবের প্রশ্নোত্তর খাতার পাতায় পাতায় লেগে থাকতে দেখেছেন অমোচ্য রক্তের দাগ, ত্যক্ত খোলসকে চলতে দেখেছেন এঁকেবেঁকে সাপের সন্ধানে আর আত্মার মাঝে বারবার বেঁচে উঠতে দেখেছেন সহস্র সূচ। মিহি বয়ানে অতঃপর বলেছেন—‘বন্ধু, তোমার হাতের উপর হাত রাখলেই আমি টের পাই তোমার বাজারে অনেক দেনা, ছেলেটা উচ্ছন্নে গেছে, মেয়ে রাত করে বাড়ি ফেরে, আজ যা-বলার আছে তুমি আমাকেই বলো, স্ত্রীর মুখরতার কথা বলো, সহকর্মীদের শঠতার কথা বলো, রাতে ঘুম হয় না সেই কথা বলো, আর যদি কাঁদতেই হয় তবে এই কাঁধে মাথা রেখে কাঁদো, বন্ধু।’ (সলমা-জরির কাজ ৭)

উত্পল বসু ছন্দে-নির্ছন্দে কবিতাকে সৃজনশ্রী দিয়ে প্রমাণ করেছেন প্রথামান্য প্রকরণসমূহেই বাংলা কবিতার সম্ভাবনা নিঃশেষ হতে পারে না। কবিতা বরং ইতিহাস-ভূগোল-শব্দ-কল্পনা-রক্ত-ঘাম-উল্লাস আর রোদনের হ্রদমাখা পূর্বোক্ত সেই পারমাণবিক চুল্লি তাই ‘কহবতীর নাচ’-এর কুড়ি নং কবিতায় রুটির গুঁড়ো থেকে ব্রিটিশ ভারতের উত্তাল ‘রশীদ আলি দিবস’ সব একাকার কবিতা হয়ে যায় এক অভূত আলকেমিতে—‘... ঝরে পড়ে রুটির গুঁড়ো, গোলমরিচ, মোটা দানার চিনি, কালো কালো পিঁপড়ে আর একের পর এক নব্বই সাল, আশি, উনসত্তরের শেষ কয়েকটা মাস, এপ্রিল বাষট্টি, সাতান্নর শীত ঋতু, ধুবুলিয়া উনিশশো পঞ্চাশ, রশীদ আলি দিবস, বেয়াল্লিশের ক্ষেতখামার।’

তমসা নদীর তীরে বসে কবিতার আলো জ্বালতে গিয়ে কবি দেখেছেন চারপাশে ধুধু মহাভারতের মাঠ, হোমারের উপকূল আর অনন্ত এজিদ-কান্তার। এমন রণক্ষেত্র-বাস্তবতায় এক জীবন যাপন করে কবির কণ্ঠে যেন সমকালীন মানুষেরই উপলব্ধ স্বর—‘মরে গেলে হবে? তারও পরে খরচাপাতি আছে।’ (টুসু আমার চিন্তামণি ৩)

শুরুতে বলেছিলাম হাংরি প্রজন্ম আন্দোলনে তাঁর সবিশেষ যুক্ততার কথা। সত্যিই ক্ষুধার্ত আগুন তিনি যেন ধিকি ধিকি জ্বালিয়ে রেখেছেন কবিজীবনের সক্রিয় শেষ অব্ধি। তাই পরিবর্তনের মনোরঞ্জন মচ্ছব সবলে প্রত্যাখান করে যে বাংলা ভাষা তাঁর ‘মুখ আদরে মোছায়, সিঁথি কেটে দেয়’ তার কাছে নিজেকে স্বেচ্ছাবন্দি করে একে একে মুক্ত করতে চাইলেন রুদ্ধ শৃঙ্খলের ধ্বনিসকল। উত্পলকুমার বসুর বিষয় আর বিভূতি নিয়ে তাই আলাদা বাগিবস্তারের সুযোগ নেই কোনো। প্রেমের কবিতা কিংবা রাজনীতির কবিতা বলে তাঁর কবিতার পৃথক বর্গিকরণও সম্ভব নয়। তাঁর কবিতাবিশ্বে প্রেম ও রাজনীতি সবই এক অভিন্ন রসায়নে জারিত। আর ঠিক এ কারণেই কবিতার মতো তাঁর ‘ধূসর আতা গাছ’, ‘সরলতা মিরর হাউস’, ‘বাবুরাম প্রচারশিল্প’, ‘জয়মল্লার প্রসন্ন’, ‘নরখাদক’, ‘টোকিও লন্ড্রি’ ইত্যাকার গল্প থেকে শুরু করে অকালগত কবি ফাল্গুনী রায়কে রচিত তাঁর ক্ষুদ্রকায় গদ্য-এলিজি মূলত কবিতারই দুর্নিবার ও মহত্তম বিস্তার। ‘নষ্ট আত্মার টেলিভিশন’-এর কবি ফাল্গুনী রায়ের খোলা চিতায়—অবহেলিত দাহে উত্পল বসু সময়ের সত্কার হতে দেখেছেন যে সময়ে তাঁর ভাষায় ‘সমুদ্রও জং ধরা’; সে সময়ভস্মের ইতিউতি ছাইয়ে অতঃপর মুদ্রিত হতে থাকে উত্পলকুমার বসুরও নাছোড়

অস্তিত্বলিপি— ‘বহুদূরে স্বপ্নদিগন্তের কাছে পেয়ে গেছি ডানা/ অশ্রুবিন্দুজালে-ঘেরা অন্ধকার আমার বিছানা।’

উৎপলকুমার বসু এর কবিতা

পিয়া মন ভাবে

১.

খট্টাশ–প্রসূতিপারা, স্ফীতোদর, নৌবাহিনীর নেতা ।

আশ্রয়দাতা তুমি, এই নাবিকশ্রেষ্ঠরে তীরে বেঁধে রাখো

ঊষাপতি অকস্মাৎ মধ্যাহ্নকটালে যেন অস্থির, অনিশ্চয়–

ঢেউ দিগন্তে লাফিয়ে ওঠে–সাতসমুদ্রের লবণসার

লাগে আকাশের গায়–হায়, দাগানো তালিকা এই

কর্মচারীর হাতে, তাই নিয়ে ঘুরি–এত নাম, শতাধিক,

এদের কোথায় সন্ধান পাব? কোন জনপদে? কোন

গোপন কৌশলে এদের দ্বীপান্তরী করা যাবে? জলচর

দেব ও দেবতাগণে মিনতি জানাই, পায়ে পড়ি, এ-যাত্রা

উদ্ধার করো, ঠিক সময়মতোই যেন এদের গ্রেপ্তার করি,

অত্যাচারে দিকভ্রান্ত করে রাখি–যতক্ষণ জলযান অ-প্রস্তুত,

আমাদের তৈরি হতে যতক্ষণ লাগে।

২.

কতদিন লাফিয়ে নামিনি মাঠে। ইদানীং ধরা পড়ে যাই

চিহ্নের বাগানে। কখনো-বা ভণিতাবাজারে।

যে-দেহ ভৌতিক হয় তারও চাই খাদ্য ও ব্যায়াম–

পলায়নপর হতে পারা চাই।

ভাবি, যমুনা-পুলিনে যে বাঁশি বাজলো

সে কি পুলিশের বাঁশি?

ঐ গোঠে জেট-বিমানের ধ্বনি, ঐ বনে পারমাণবিক

কদম্বরেণুর ঘ্রাণ--

তারই মধ্যে বেঁচে থাকা–ন্যায় ও অন্যায় নিয়ে

কথা কাটাকাটি আছে।

৩.

এই তো এসেছি ফিরে গান থেকে, স্বপ্নলোক থেকে–

আপনাদের দোতলা বাড়িটি দ্রুত ভেঙে পড়ছে তারই

সুসংবাদ নিয়ে--ধ্বংসস্তূপের ভিতরে দাঁড়িয়ে আমি

পুরোনো দিনের গান যেসব শুনেছি তার কিছু কি

শোনাতে পারি? ঐখানে বহুতল আবাসন উঠবে

এমনই তো লোকে বলছে--সাঁতারের জল থাকবে,

ফুলের কেয়ারি চাই, ছোটদের দোলনা তো থাকবেই--

শুধু থাকবে না গান আর স্বপ্নলোক আর মানুষের ভুলভ্রান্তি।

৪.

এক নগর দেখেছি আমি–জনপদ, চৈত্য ও বিহার,

দিগন্তের কাছাকাছি–গয়া থেকে বৌদ্ধগয়ার পথে যেতে যেতে,

রৌদ্রে পোড়া যাত্রীদলে আরো অনেকে দেখেছে,

বলেছে স্তম্ভিত হয়ে ‘ঐ সেই পাটলীপুত্র স্থান...’

গাছে গাছে চৌসা আমের ফল বাতাসে প্রকট

আমাদের যাত্রাপথে--গতিময়, ধ্বংসোন্মুখ গ্রীষ্ম-দুপুরের

ঝড় তখনই নামল, নগর-গ্রাম উলটে দেওয়া

কালো ইতিহাস। আমরা মাটিতে শুয়ে আতঙ্কিত,

রূপহীন, ভূতের স্বরূপ।

৫.

অমন শৈশব তুমি আর কি গো পাবে–

ঐ শিশুটির মতো,

মা কখন স্নান সেরে বেরোবে সে-অপেক্ষায়

বাথরুমের দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে।

আমিও দাঁড়িয়ে আছি গ্রীষ্মের আগুনে দুপুরে,

টাঙ্গা থেকে নেমে এক গাছের ছায়ায়–

গয়া থেকে বৌদ্ধগয়ার পথে যেতে যেতে।

ঝড় আসছে। দিগন্তে এক মহানগরের

মরীচিকা বাতাসে দুলছে–

ঐ সেই পাটলীপুত্র স্থান, প্রেতভূমি।

দূর থেকে অতীত চিনেছি।

৬.

তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ, আর আমি জেগে আছি।

অথচ দুজনে একই স্বপ্ন দেখেছিলাম।

নিদ্রায়, জাগরণে; দেখেছিলাম

গাছে গাছে মুকুল ধরেছে, শীত শেষ হয়ে এল,

এ-বছর ফলন ভালোই হবে মনে হয়।

৭.

‘বরষাব্যাকুল’ এই শব্দটির আড়ালে আড়ালে

আমি ভ্রাম্যমাণ সারাদিন। ভাবি, সে-ও বনের

ওধারে চলে যেতে পারে সাপুড়ের মতো।

ফণাতোলা রৌদ্রে ও উত্তাপে আমি কম্পমান।

আমার অতটা সাহস নেই। যদি প্রতিটি সমাস

আজ ছেড়ে যায়, যদি তৎপুরুষ শেষকালে চিনেও

না চেনে তবে কার আশ্রয়ে যাব, কোথা গেলে

ঝড় আসবে, বৃষ্টি পাব?

৮.

সরে গেছে নিুচাপ।

ধরে গেছে অকালবর্ষণ।

এই স্রোত বৈতরণী বটে।

নদী পাথরের মতো স্থির–কখনো উত্তাল।

পুবের বাতাস

কথায় কথায় ধানক্ষেতে ছড়িয়ে পড়ছে।

আনন্দিত মানুষজনের পিঠে ডান দেখা যায়,

তারা পাখি-পতঙ্গের মতো আকাশে উড্ডীন।

ছোটোরা ইস্কুলে যাচ্ছে–বড়োরা ঘরের কাজে।

কেউ কেউ শুধুই বাতাসে ওড়ার সুখে

যত্রতত্র ডানা মেলছে।

৯.

প্রমিতি হে, ফিরে আসি পুরোনো ফটোর পাশে--

আমাকেও নিশ্চয়তা দান করো। ডেকে নাও

শত বছরের অতীত ছবির মধ্যে, বৈঠকখানার

ফরাসের এক কোণে জবুথবু হয়ে বসি, বাবুদের

বাজারেরা ঐ ক-টি ফল গামছায় বাঁধা রইল, দাম

কে দেব জানি না, এই বিচারাধীনের আবার

গারদ হবে, বিদ্যার নামে যত ছলাকলা, ঘৃণায়

শরীর যেন সয়ে যেতে থাকে, দরজায় কঙ্কাল

ঝোলে, প্রজা এই তোর নিশ্চয়তা, তোর বংশের

নির্ভুল প্রমিতি।

১০.

পেরেক ও সুতোয় বাঁধা এই চার দেয়ালের ঘর

আমাদের অস্ত্রের দোকান–

এখানে মাটির নীচে গোলাবারুদের স্তূপ,

কলহের কোপন দেবতা হেথায় আসীন।

এসো একদিন, চা-বিস্কুট খেয়ে যেও,

বৌ-বাচ্চা সঙ্গে এনো, যদি ইচ্ছে হয়,

তোমাদেরই জন্য বন্ধু, এত আয়োজন

এত উপাচার, এত অস্তিত্বসংকট।

১১.

বাল্যে, মাংসের দোকানে, পশু দেহে, শ্বেত ঊর্মিমালাসম

মেদের বিস্তার নিজেই প্রত্যক্ষ করে ভেবেছিলাম প্রাণীরা

তবে কি ভিতরে ভিতরে সমুদ্র বহন করে, ঢেউ তোলে,

ফেনায় উদ্বেল হয়?

যাদুগণিতের বইটি পাশব শোণিত প্লাবিত হতে পারে--

এই ভয়ে জামার আড়ালে তাকে লুকিয়ে রেখেছি,

বজ্রের বেড়া দিয়ে সুরক্ষা দিয়েছি, যেভাবে যত্ন পায়

হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, বৃক্ক ও ধমনী।

১২.

শুধু গাছের আড়ালে এসে

দাই ফসলের গল্প করি–গাছেদের সহিষ্ণুতা আর

স্তব্ধতার কথা মনে পড়ে

পায়ের নীচের তৃণমণ্ডলীর তুচ্ছতাকে ভুলতে পারি না

তারাও স্মরণে আসে–

তুমি পাশ দিয়ে চলে গেলে শাড়ির ঝাপট লাগে

ভেসে-আসা বনগন্ধ যেন আমাকেও ছুঁয়ে দ্যাখে

ঐ গাছ, এই ঘাসজমি বুঝি আজকাল

আমাকে চেনার চেষ্টা করে

কিন্তু, পারবে কি করে?

১৩.

জনগণনারা প্রত্যুষে

শুনি কুয়াশায় গাছে গাছে কোকিল ডাকছে,

হাঁসভর্তি পুকুরের জলে আমাদের ম্নান

আমরা প্রত্যেক নিজেদের চিনি,

শুধু পাড় থেকে পৌরাণিক যাত্রার রাম ও রাবণ

সকলকে দেখছে

তারা এ-গাঁয়ে নতুন–কিছুটা অনিশ্চয়, কিছুটা বার্তাহীন,

হাতে যেন স্বর্গের ফুল ধরে আছে,

ঐভাবে তারা

নিজেদের অমরত্ব ঘোষণা করছে।

১৪.

হ্রদের ওপাড়ে বাড়ি–দ্বিতল কি ত্রিতল,

নতুন তৈরি হল। গৃহস্থরা এখনো আসেনি।

মাঝে মাঝে দু-একজন ঘোরাফেরা করে থাকে,

ছাদেও তাদের দেখি–সম্ভাব্য ক্রেতার দল,

বিক্রেতাদের একজন, সঙ্গে থাকে, প্রায়ান্ধ স্থবির,

ফ্রেম-খোলা জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দ্যাখে--

অন্যকে দেখায়–সবুজ বনের রেখা, রেললাইন

পশ্চিমে বেঁকে গেছে, ঐ মাঠে সূর্য ডোবে, সকালের

আলো বসার ঘরেই আসে, বাথরুমে খানিক,

শীতকালে বারান্দায়–বুড়ো অন্ধ হলেও

সবটা দেখায়, কিছুই ভোলে না, যেন নিজের

বাড়ির কথা বলছে।

১৫.

এ-পুকুরে জল নেই

শুধু আছে সূর্যের কিরণ,

তাই মঠো মুঠো তুলে নিই

ডাল ও ঝোলের মতো খাদ্যের সঙ্গে মাখি--

আমি রৌদ্রমুখ, অনাহারী প্রাণ,

স্বীয় অন্ধকার থেকে গভীর কুণ্ঠায় জেগে উঠি,

পথে পথে পাগলের মতো ঘোরাফেরা করি--

ঐ ঘাটে গিয়ে বসি

যার চতুর্দিকে সূর্যালোক, অনন্ত সকাল।

১৬.

কত না নৈকট্যবোধে দূরত্ব বজায় রাখি, বুঝে দ্যাখো।

মৃত আত্মীয়দের পাশ থেকে অবশ্যই দূরে থাকি, হত

বন্ধুদের মনেও পড়ে না, শিউলি ঝরার আগে

‘কাজ আছে’ এই অজুহাতে স্টেশনে পালিয়ে যাই,

যাত্রীদের কেউ কি আমাকে চেনে, শহরে যাচ্ছে তারা,

কত জন ফিরে এল, একে-তাকে প্রশ্ন করি

ক’টা বাজে ভাই, অথচ সামনেই বড় ঘড়ি, আলোয়

উজ্জ্বল, বহু দিন ঝরনা দেখিনি তাই লেখাপড়া ভুলে গেছি,

সময়ও বুঝি না।

১৭.

কীটদষ্ট হতে চাই। হতে চাই কীটের আহার।

এ-ভাবেই প্রকৃতির–জন্মদাত্রীর ঋণ হয়তো কিছুটা

শোধ হবে।

বেগবান, তুমি কেন অমন হলে হে?

দ্যাখো, চার কাহারের ডুলি সাজানো হয়েছে।

দ্যাখো, অঙ্গন পর্বন হল।

১৮.

চিত্তবিলোপকারী ওষুধ খেয়েছ।

ধীরে ধীরে শুয়ে পড়ো--

বুঝি জায়গাটা ঝেড়ে নিতে হবে

মুছে নিতে হবে প্রয়োজনবোধে,

মাদুর পাতবে--

উল্টো-সোজা দেখে নাও

তারপর ঘুম।

মেঝে ভিজে যাবে ঘামে ও নিদ্রায়।

বুঝে দেখো কেন সে ধাতব ফুল, ফুল নয়।

কেন আমাদের ধানভানা, হয়তো সুখের,

কোনোদিন শুরুই হয় না–

কেন ইচ্ছাপূরণের আগে অনিচ্ছাই জেগে ওঠে,

যেন সমুদ্রেও জং ধরে।

১৯.

প্রতিটি স্বপ্ন ছিল উদ্বেগের, ভয়াবহতার।

গভীর ঘুমের মধ্যে কেটে গেল রাত। বৃষ্টি হয়েছিল।

তবু সে-ঘুম ভাঙেনি।

শুয়ে থাকি। শুয়েই কাটিয়ে দিই ভোরবেলা।

বুঝি দিনের স্বপ্নগুলি অত অর্থহীন না-ও হতে পারে।

২০.

সুন্দর তোদের যদি ভুল বোঝে আমি তার

কি করতে পারি! তোরা শুধু নির্মাণ

সংশয়ে, প্রতীক্ষায়; হকারের স্টলে পড়ে-থাকা

সস্তার গয়নাগাটি যেন, কতকালে অবিক্রীত--

কেউ ফিরেও দ্যাখে না।

ন্যুব্জ দেহ মানুষটির পাশে পাশে ঘুরছে কুকুর।

তারা অরণ্যের গন্ধবহ, দূরের রৌদ্রে

বহু ক্ষুধা ও মৃত্যুর সমন্বয় হতে থাকে, তবু তারা

সেখানে যাবে না। এই চৌমাথায়–পথচারীদের

ভিক্ষা ও উপেক্ষায় সমাদৃত দেবতা ও দেবাঞ্জলি,

এরা সুন্দরের চির-উপাসক। আমি ভিনদেশি।

২১.

যখন দেবতা-দূত সামনে আসে, মিথ্যে কথা বলে--

আমি তো প্রত্যেক দিন, সকাল-বিকেল, তাদেরই

প্রত্যক্ষ করি, ঘরে ও বাহিরে, ভীত আমি, নিষ্ঠুর

আশ্রয় চাই এই কবিতার সত্যবাদিতায়,

ঐ নীল আকাশের বৃষ্টিহীন সংলাপে।

এসো, এই উর্বর জমির প্রান্তে, আলপথ সহজে সরিয়ে

এক স্মৃতিস্তম্ভ গড়ি–যারা মৃত নয় তাদের সম্মানে,

এই মানবসমাজে তারা প্রেরিত পুরুষ, আমাদের

ভুল বোঝানোর জন্য তারা অবিরল মিথ্যে কথা বলে,

মুখ টিপে হাসে আর সবজান্তা ভান করে, এসো এই

শুভ জন্মদিনে তাদের গ্রেপ্তার করি, সমাধিস্থ করি।

২২.

দেখছি, স্কুলের খেলার মাঠ ছড়িয়ে পড়ছে দূরদূরান্তে

শহরের মাঝখানে, গ্রামগঞ্জে, রেললাইনের পাশে পাশে–

দিনহাটার ছেলেদের কাছে গীতালদহ বয়েজ এ-বছরও

হেরে গেল, হাট ফেরত ব্যাপারীরা এই নিয়ে আলোচনা

করতে করতে কাদা নদী পার হচ্ছে, তাদের স্মৃতি

ভরে উঠছে অতীতের ঘটনাপুঞ্জে, সবুজ ঘাসে আর

সূর্যাস্তের আলোয়।

২৩.

ব্যথা-বেদনার সঙ্গে উদ্ভিদের কত মিল খুঁজে পাই।

গোপন সংস্থা তারা

কখন প্রকাশ পাবে প্রকৃতিই জানে।

অন্ধকার দেবদেবীদের মতো তারা হেথা-হোথা খেলা করে।

লেপ-তোষকের ফাঁকে উঁকি দেয় করুণ পোকাটি।

‘আরেকটু এগিয়ে এসো, সিঁড়ি পার হও, তাহলেই

মানুষের মতো স্থিরলক্ষ্য হতে পারবে'--আমি বলি।

‘অবশ্যই’–তারাও স্বীকার করে, ‘কিন্তু যারা

ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় ক্লিষ্ট–

তোমাদের প্রকৃত স্বরূপ যারা–তাদের কি হবে?’

লেবেলসমূহ:

Hungry Generation.,

Literary Movement,

Protest Literature

এতে সদস্যতা:

পোস্টগুলি (Atom)